云新闻特别策划丨今天,我站“C”位!

记者

一支笔,写理写情,记录时代脉动

一双眼,见人见事,洞察人间冷暖

一颗心,有识有胆,坚守道义之光

今天是第26个中国记者节

我们把“C”位留给他们

云新闻客户端邀请各地县级融媒体中心的记者们,讲述他们在田埂间、边境线、各个一线采访的动人故事,看在快门与笔锋的背面,他们如何以匠心雕琢臻品,又怎样把生活写成光。

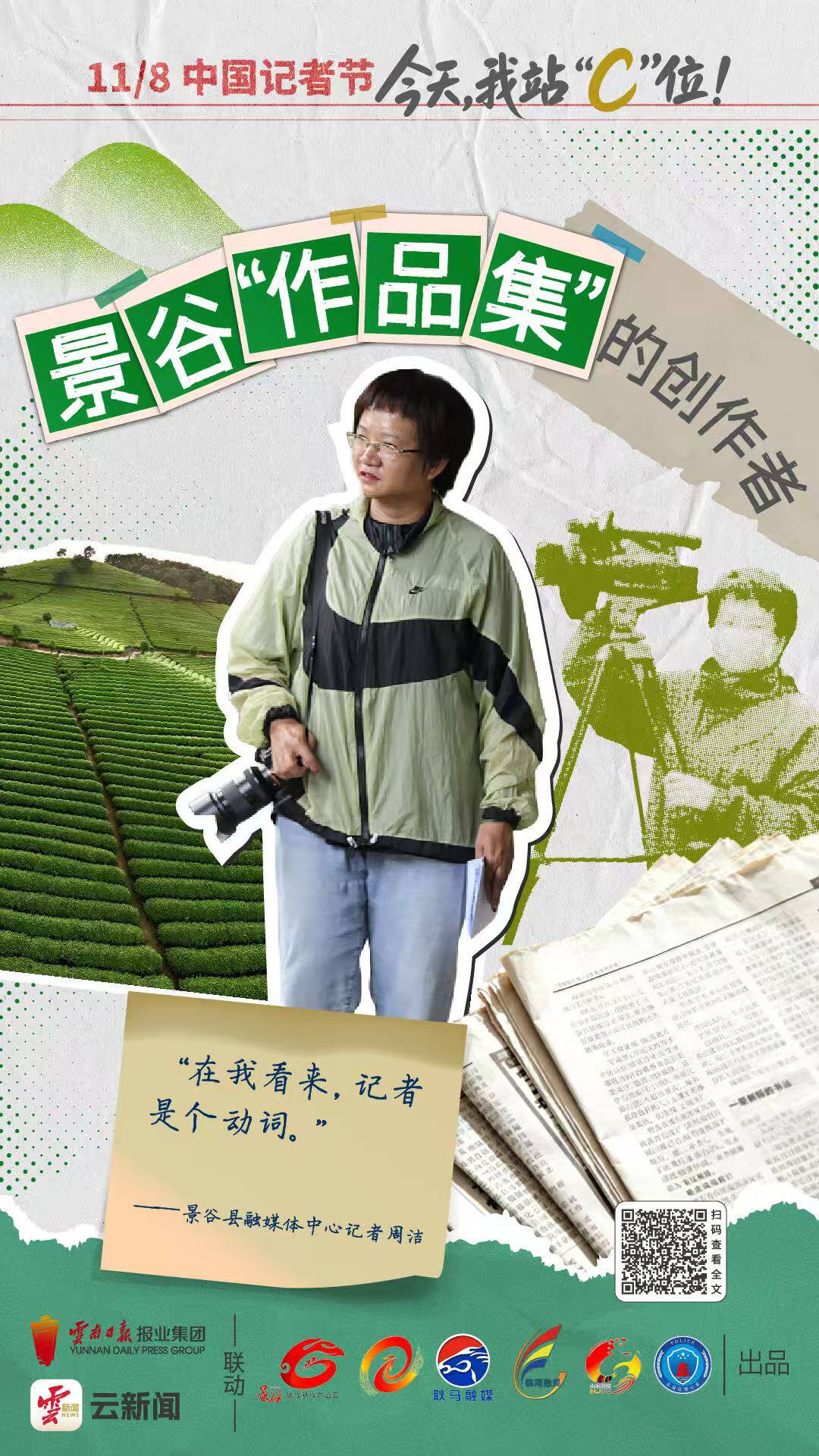

从业21年,我交出了一份关于景谷傣族彝族自治县的“作品集”,这里面有上万份稿件、照片和视频,恰与景谷成立四十年的发展轨迹重叠、交融——“经济腾飞”“民族团结”“山河锦绣”。

我日复一日地奔赴与记录,跑遍全县154个村(社区)。无数个清晨,踩着泥泞田埂去追一条线索,看着它最终硬化成茶农的致富路;无数个深夜,对着屏幕字斟句酌,让一片思茅松林通过我的笔端,成为保护区的骄傲。

这份职业赋予我的荣光,与它从我生命里带走的时光,共同铸就了人生的完整。我笔下所有的字句,都是写给景谷的绵长情书;而景谷四十年的辉煌历程,是对所有记录者最深情的回信。

——周洁

2025年4月,当工作群弹出“拟派记者赴缅”的通知时,入职三年半的我,没多想就敲下“我可以!”——新闻的内核在现场,重大时刻,党报记者就得是那个敢冲的人。抵达曼德勒驻地时,深夜的余震还在心悸,持续的高温、频繁的断电、嗡嗡的蚊虫,再加上水土不服引发的肠胃翻江倒海,我躺在黏腻的床单上辗转:在这样的环境里,怎么才能拍好中国援缅的故事?

答案在4月21日的移动实验室搭建现场找到了。40℃的烈日下,防疫队队员们身着厚重的防护服,我举着相机,目睹他们的防护服被汗水反复浸透又烘干,最终凝结出一层厚厚的白色盐渍——唯有背后印着的“友谊”二字,在阳光下愈发清晰夺目。那一个月里,我跟着防疫队跑遍4个安置点,最终26篇高质量稿件发回,2000多条视频、3000多张照片,成了传递中缅情谊最直观的载体。

在安置点,我与一位缅甸青年郑重地交换了中缅两国徽章。他紧握徽章,目光坚定地说:“地震后,中国救援队是第一个抵达的,这枚中国徽章,我要永远珍藏。”这枚小小的徽章,承载着缅甸民众对中国的深厚信任,也寄托着我们记者要铭记的“胞波情”。

——邵琳鉴

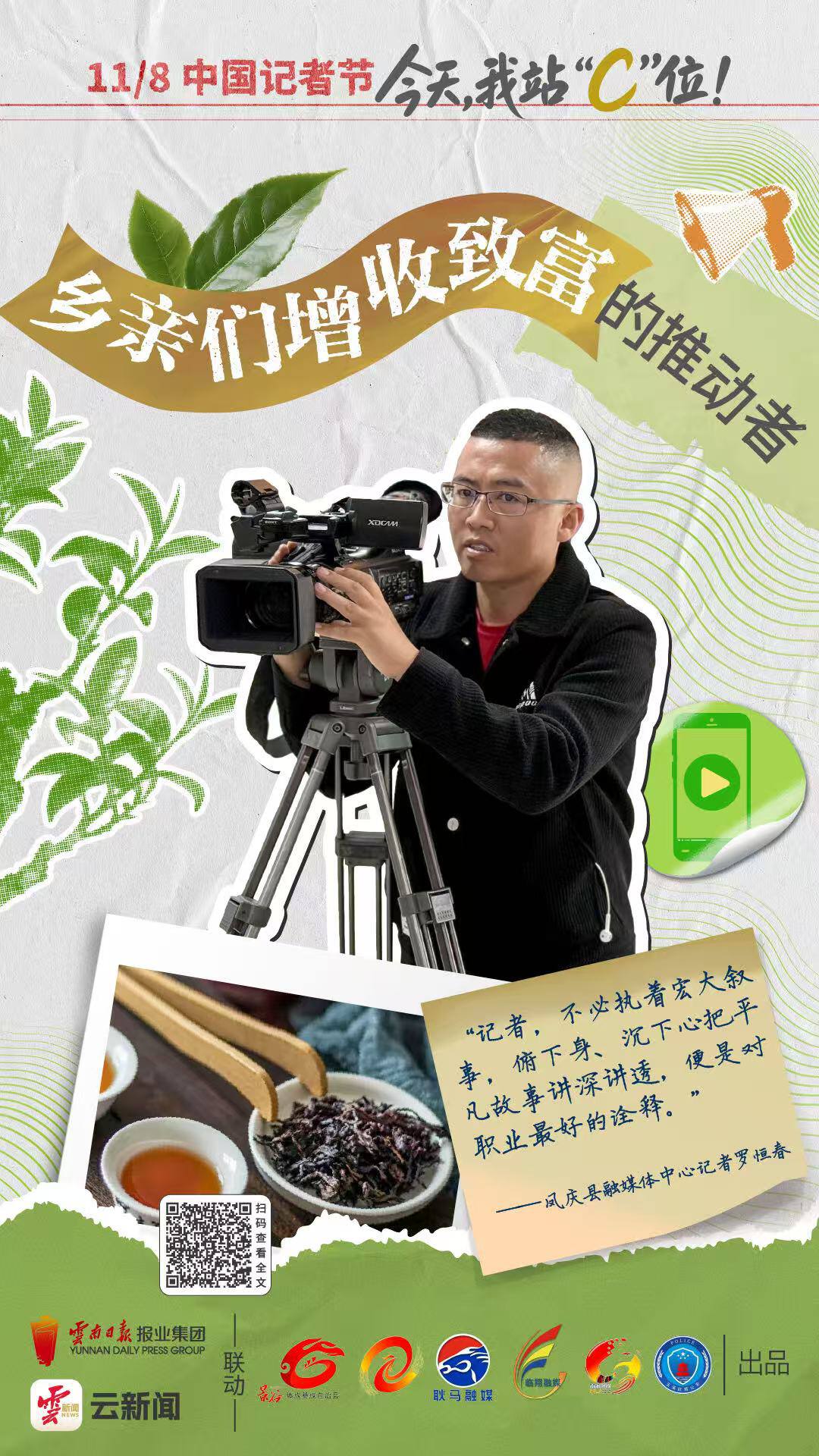

今年是我从事记者职业的第13年。初入行的春茶季,我与同事踏遍茶山、茶企,定格茶农采摘图景,深耕“从茶园到心田”系列报道,让滇红茶香远播。此后“小罐茶、陈升红”等大批茶企慕名而来,扎根兴业。这让我恍然领悟:新闻不仅是记录,更是点燃资源活力的“火种”,让家乡的产业发展故事得以铭记,声音得以传播。

乡村振兴采访中,青创客小杨从“旅客”变“居客”,打造“茶旅+”新模式的故事令人动容。我们的报道让他的订单激增,半山酒店迎来考察热潮,更带动村民直播带货,让农特产品走出大山,乡亲们实现“家门口”增收。

看着村民自信推介家乡好物,我深切体会到:记者的笔,既能描绘创业画卷,更能为家乡发展“添砖加瓦”。

——罗恒春

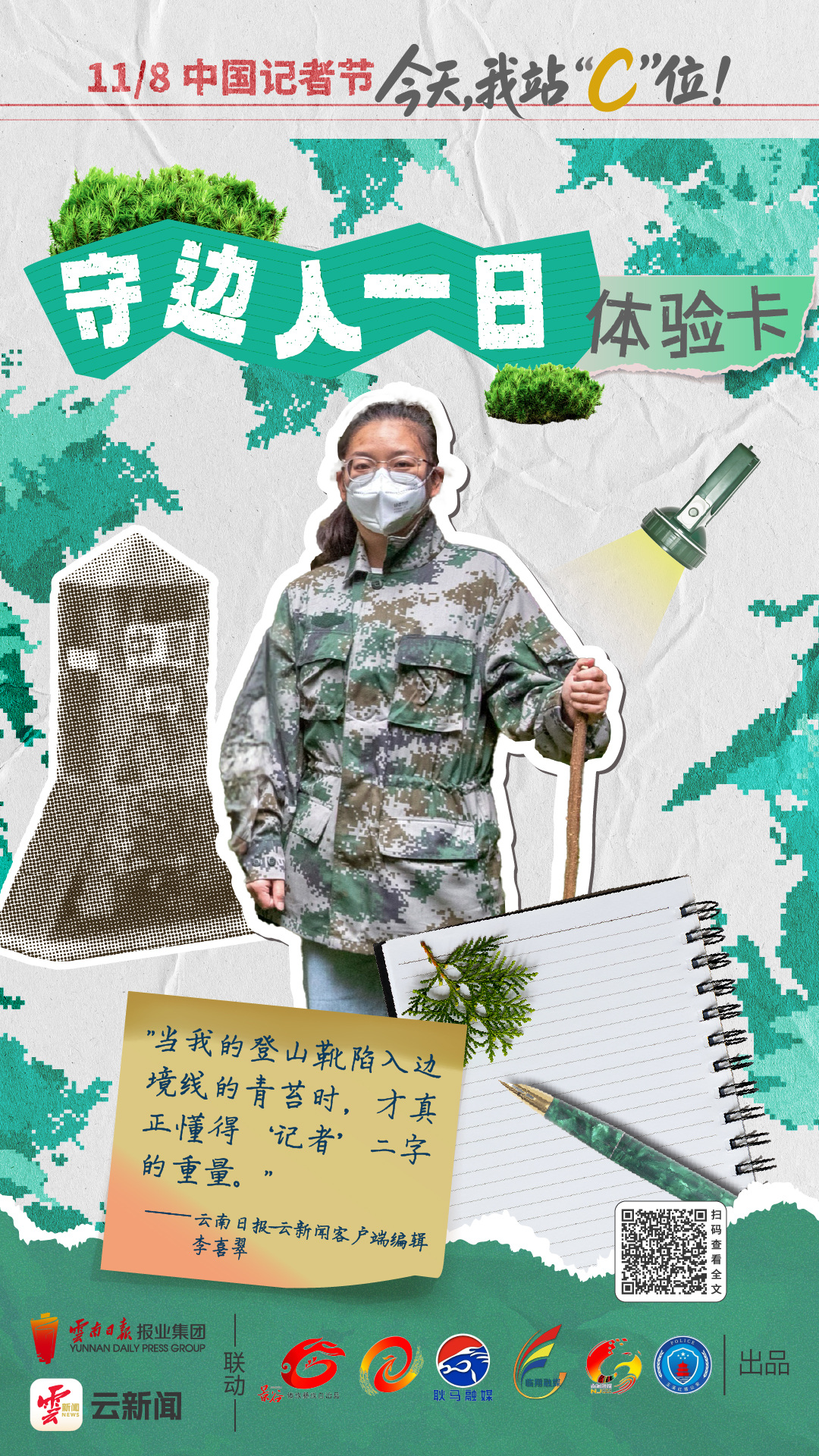

2021年9月28日,当我跟随党政军警民联合执勤队深入德宏边境一线,当我的登山靴陷入边境线的青苔时,才真正懂得“记者”二字的重量。

这条169.8公里的国境线,237块界碑星罗棋布,险途遍布,皆是记者未曾踏足之地。树蚂蝗在裤脚蜿蜒游走,溪流漫过膝盖,每公里山路竟需耗时近两小时。当《团结就是力量》的歌声穿透山谷时,我忽然明白:记者不仅是记录者,更是用身体丈量国境线的“活界碑”。

在近几十个执勤点的采访中,最令我震撼的,非险峻地形,而是守边人浸透汗水的朴素话语:“守好神圣国土,本就是应当的。”那些被蛇虫咬出破洞的迷彩服,最终化作新媒体报道中跃动的像素点,让全国网友透过屏幕,看见守边人“16公里来回巡逻”的无声誓言。当网友留言“向守边英雄致敬”时,我深知这是媒体人用镜头搭建起的情感桥梁。正如守边人用双脚守护国土,我们用笔尖守护这份精神图谱,让每公里边境线都成为讲好中国故事的生动注脚。

——李喜翠

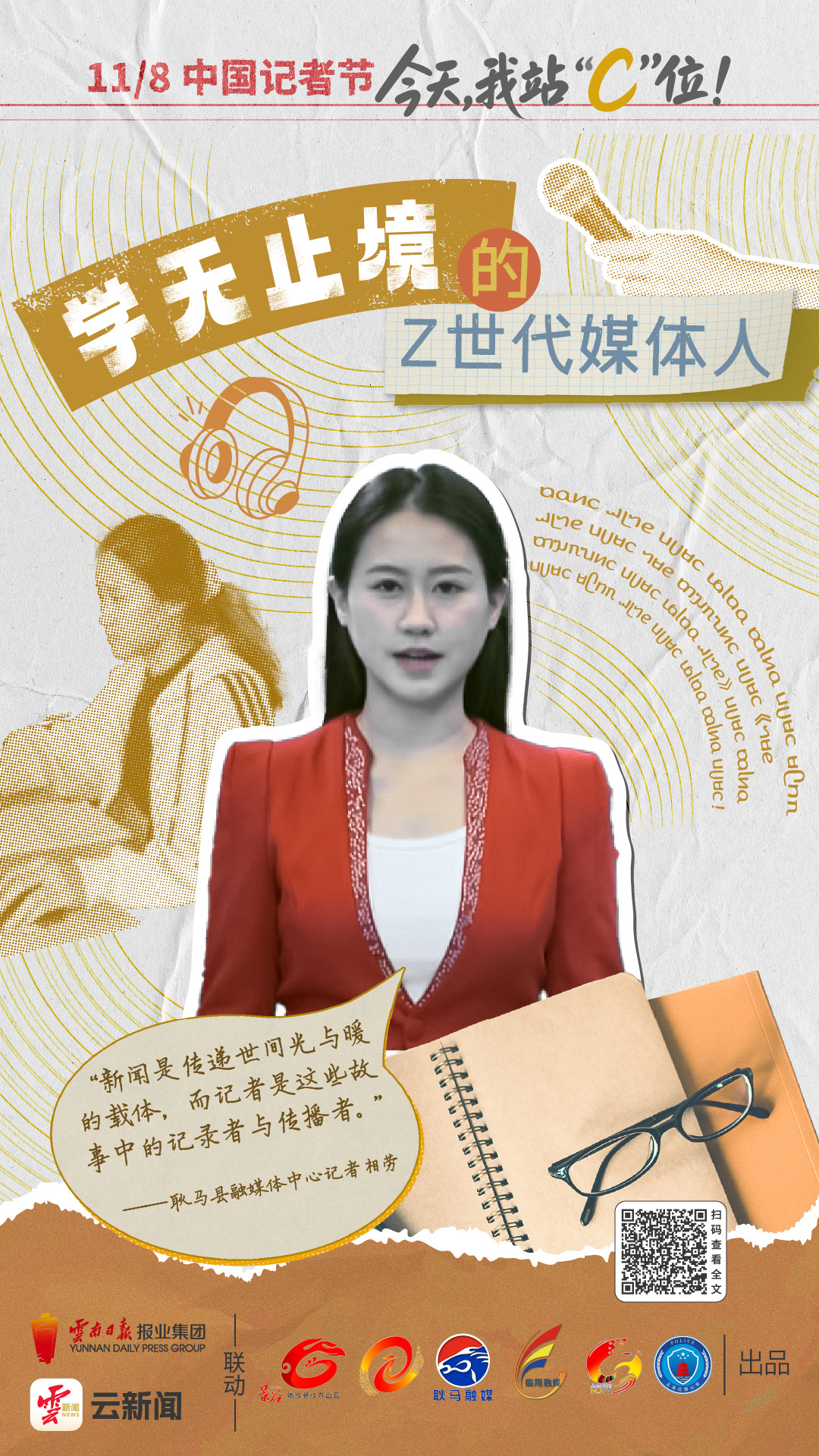

我是一位兼具傣语主播与一线记者双重身份的Z世代媒体人。工作中,我不断锤炼文字功底,勇于挑战,既能拍摄剪辑,又能出镜报道,对新技能的学习欲望愈发强烈。

从业三载,我深切体会到,新闻是家乡变迁的忠实“见证者”,记者则是连接家乡与外界的坚固“桥梁”。在产业发展方面,坚果种植户望着满枝硕果,脸上洋溢着幸福的笑容;文化舞台上,传统剧目赢得震耳欲聋的掌声;旅游热潮中,节假日的芒见村游人如织,清水河口岸边民互市的吆喝声中透露出勃勃生机。我扛着摄像机穿梭其中,用镜头捕捉每一个鲜活瞬间。看着这些新闻被点赞转发,那份成就感让我愈发坚定了前行的决心。

——相劳

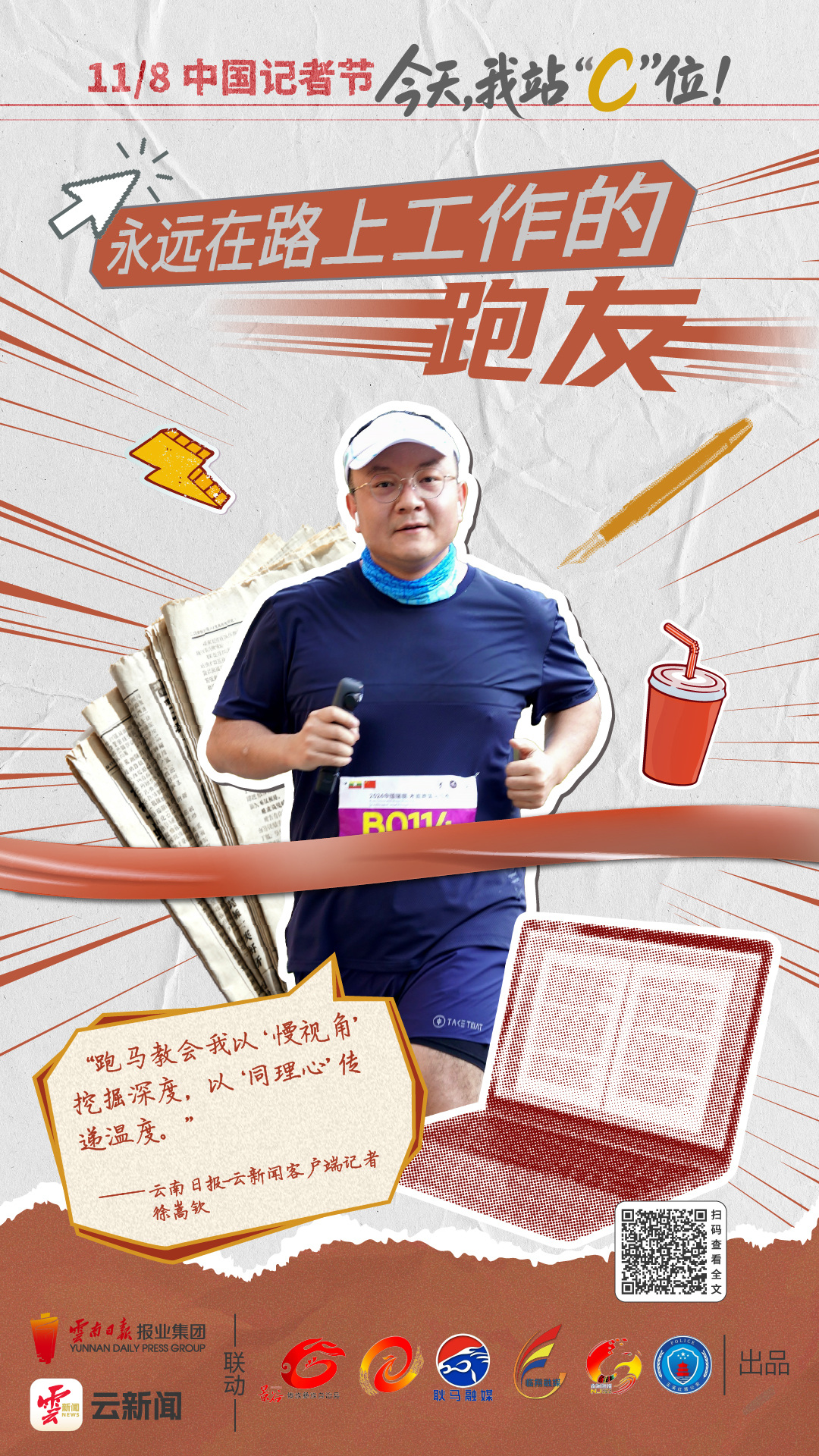

跑步,尤其是长跑,是一种很好地保持健康的方式。入坑两年,已经跑了十多场云南的“半马”。当我以“跑马”叩开云南之门,便不再仅是隔着镜头或文字的旁观者,而是以脚步为笔、汗水为墨的书写者,得以真切触碰“云南生活”的肌理。跑马教会我以“慢视角”深掘内涵,以“同理心”传递温情,这让我所目睹与记录的云南故事,既有“云岭风光”的壮阔,更蕴“烟火人间”的动人。

——徐嵩钦

回望我与“新闻”相伴的数十载,没有波澜壮阔的豪言,只有藏在投稿本、采访笔记、改稿痕迹里的细碎记忆。

每位记者都是“追风的英雄”,而我的“风”,始于1997年那本泛黄的投稿登记本。首条记录清晰写着:“1月14日,《李金才同学上学记》,投《南涧报》。”那是我第一次尝试用文字记录身边的人和事,纸页上的字迹虽显稚嫩,却如星火般藏着颗滚烫的“通讯员”火种。

后来成为专职记者,最初的热爱,早已变成“记录真实”的执念,只要能写下那些带着体温的故事,便觉得所有付出都值得。2003年7月,我写下通讯《彝乡教育正崛起——南涧一中实施素质教育》,刊登在《云南日报》后收到不少好评,那时我便笃定“大时代,小人物,小切口”的原则:不贪求宏大叙事,而是聚焦一事一人,以细腻的笔触轻轻剖开时代的一角。

时光匆匆,我的新闻路也跟着时代变了模样:从最初虔诚地向前辈请教采写之道,到后来自信地带领团队策划全媒体产品;从只用笔和纸记录,到现在兼顾文字、图片、视频的融合报道。我个人的成长,恰好见证了新时代主流媒体的深度融合与转型。曾经觉得“新闻”就是写好一篇稿子,如今明白,“与时代同行”不仅要记录时代,更要跟上时代的传播节奏。

——左先勋

从业12年,我记录过无数平凡却闪光的人物,他们像一束火把,照亮了我对“记者”二字的理解。

尤记得采访云南省临沧市临翔区第二中学的体育老师李家周那天,阳光炽烈得晃眼,临翔二中的土操场上,年过半百的李家周正带着学生训练。他的声音略显沙哑,却如钉子般铿锵有力;动作虽不轻盈,却每一步都蕴含着坚韧的力量。这位站在土操场上的普通教师,以32年的坚守,在这片简陋的场地上,亲手培育出了4位世界冠军、7位国家冠军,以及200多名优秀运动员。

李老师的一句话,至今仍在我耳边回响:“不能成为冠军,那就创造冠军。” 这不是一句喊出来的口号,而是他用青春写在土操场上的誓言。从业这些年,我也遇过采访受阻、写稿卡壳的时刻,每当萌生退意时,我便会想起这些平凡却在自己领域熠熠生辉的被采访者。我也该用笔墨,把他们的“光”传递给更多人。

——张云凤

整理采访笔记时,十年前学生那句天真的提问突然浮现在脑海:“老师,感觉您什么都会呀?”

如今,虽已离开讲台近十载,但在新闻岗位的每一步探索中,我都在续写着这个答案——原来,“什么都会”的背后,并非超凡的能力,而是“责任在肩,便全力以赴”的那份初心,这份坚守,从三尺讲台到新闻一线,始终如一。

驻村期间,为精准把握村民需求,我随村干部踏遍了全村23个村民小组,白日里在田间地头倾听民声,夜晚则在灯下细致整理帮扶方案,不仅为独居老人修补了漏雨的屋顶,更为返乡青年搭建了农产品销售的桥梁。担任“两微一端”编辑时,我养成了“字斟句酌”的习惯:每一组数据都需反复校验,每一张图片都必须确认来源,每一段文字都力求传递出真挚的情感与温度。

如今,我的笔尖依旧温热,记录的脚步也从未停歇。新闻路上道阻且长,但我知道,只要“责任不变,本色未改”,每一步都会走得踏实、有力。

——何岩

回望五年宣传历程,一段记忆如潮水般汹涌而至——那部仅耗时26小时便淬炼而成的短片《后浪》。它是我职业生涯中难度最大、时间最紧、预算为零的“极限挑战”,却也是我最滚烫、最自豪的勋章。

从无到有构思剧本,在现实的夹缝中编织动人的师徒故事;执起摄像机,我是导演,也是场记;剪辑时,我又成了那个在无数帧画面中寻找情感联结的后期。甚至,当镜头需要一位“诈骗犯”时,我毫不犹豫地站到了镜头前。

这26小时,我像一名工匠,亲手将脑海中的蓝图一砖一瓦地变为现实。支撑我前行的,是内心深处那份对宣传工作毫无保留的热爱,它让我将“不可能”化为“可能”,让每一次付出都充满了澎湃的激情与热血。

——黎芳源

在这个特殊的节日

向每一位奔走在一线的记者致敬

感谢你们以笔为犁,耕耘真实的土壤

以镜头为窗,推开世界的模样

以热爱为炬,照亮前行的方向

愿你们每一次出发都有平安相伴

每一份坚守都被岁月温柔以待

祝所有新闻人

记者节快乐!

云南日报-云新闻联合景谷县融、凤庆县融、耿马县融、临翔区融、南涧县融、玉溪市公安局红塔分局出品