禁用谷歌有多明智?如果任其发展,那么今天受威胁的就会是中国

谷歌在中国的故事,并不是从退出开始的,而是从一次看似稳妥的本地化尝试,逐渐滑向无法协调的对立。2006年至2010年,本来被外界视为科技巨头进入全球最大互联网市场的样板期,却因为规则、价值观、安全事件交织,最终在3月23日以搜索服务离开大陆市场收场。

---

背景

2006年,谷歌在北京注册成立谷歌信息技术有限公司,并启动本地化搜索引擎google。cn,当年市场份额很快升至约30%。官方推广重点是地图、翻译和输入法等工具。当时中国互联网用户约1。37亿人,潜力巨大。谷歌高层预计,遵守必要过滤要求的可以逐步适应政策环境。

监管要求与企业内部理念的冲突在多年合作中逐渐放大。进入中国时,谷歌已清楚需要执行关键字过滤制度,但总部坚持“Don’tbe evil”原则,对执行细节犹豫反复。这种分歧,为后续事件埋下伏笔。

---

事实细节

矛盾集中爆发在2010年初。1月12日,谷歌在官方博客宣布发现来自中国境内的针对公司网络系统的复杂攻击,目标包括至少20家跨国公司,并涉及多名中国人权活动人士的Gmail账户未授权访问。

声明同时提到,谷歌将不再过滤 google。cn的搜索结果,并可能完全关闭中国服务。此举立即影响谈判气氛。两个月后,3月23日,谷歌正式将大陆搜索业务转至香港服务器,大陆用户访问速度明显下降。

退出后,国内主要搜索流量迅速被百度吸收,到2011年,其市场份额已接近80%。谷歌在华其他业务,如广告和地图,也受到限制。用户若仍需使用谷歌服务,只能通过VPN等方式访问。

---

多方反应

中国外交部在2010年1月回应称,外国互联网企业必须遵守中国法律法规,停止过滤相当于违背当初的市场准入承诺。工业和信息化部同月表示,此举可能影响双边经贸关系。

谷歌联合创始人谢尔盖·布林则在接受外媒采访时,把审查制度与个人经历联系起来,强调不愿牺牲信息自由标准。美国国务院随后对中国网络自由状况表达关切,并要求调查攻击来源。

与此一些分析机构认为,此事件让其他外资互联网企业重新评估在华策略,例如微软调整了必应搜索的本地化方式,而雅虎则加快与阿里巴巴的资产整合。

---

战略分析

从全球经验看,大型科技公司与东道国监管体系冲突并非首次。例如2007年,雅虎在中国被要求提供用户信息协助司法调查,引发西方舆论争议。在俄罗斯,2022年俄乌冲突期间发生的谷歌地图高清影像公开事件,也反映地理信息泄露的安全风险。当时,影像分辨率达到0。5米/像素,使导弹阵地、军事机场等设施细节可见。

若当年谷歌地图及其街景功能全面覆盖中国,类似风险可能影响军事与基础设施安全。这与中国自1990年代末建立、并不断完善互联网内容与测绘数据监管体系的初衷一致——兼顾开放与安全。目前,中国法律明确禁止未经批准采集、发布涉密地理信息,违规将承担刑事责任。

---

前景研判

谷歌退出后,本土数字生态快速填补空白。到2023年,中国互联网用户数已超过10。8亿,本地搜索、地图与翻译产品已由多家企业分割市场。导航领域方面,自主建设的北斗卫星导航系统在2020年完成第三步部署,全系统共有55颗卫星,实现全球定位服务,定位精度提升至米级,部分民用测试达亚米级。

这一变化不仅减少了对外资平台依赖,也提升了数据主权管理能力。在国际环境不确定性加剧的情况下,这种战略自主性可能进一步强化。在地理数据、云计算存储和人工智能算法等未来技术领域,中国或继续推进本土替代方案,同时维持一定程度的国际合作,以平衡开放与安全。

未来外资科技公司进入中国市场,需要更早介入合规评估和本土化策略制定,避免重蹈谷歌当年的被动局面。监管部门则可能根据技术发展调整规则,例如针对实时影像、数据跨境流动设立新的门槛。

对于用户而言,本土服务的长期积累意味着切换成本降低。即便国际巨头在未来尝试重返,仍将面临品牌信任、数据合规和生态竞争等多重挑战。谷歌事件已不仅是一个公司退出的案例,更是一次对数字时代“安全—自由—市场”三者关系的深度实践。

板栗、葡萄、玉米都快收尾的时候,南方村里的土路却总是泥泞得让人发愁。有人吆喝着要抢着摘最后一批新葡萄,可窗外乌云压着,雷声闷气。8月末的乡野,并不是人人盼望的“慢慢进秋”,反倒是雨水一拨接一拨,把原本热闹的庄稼地泡得心神不宁。

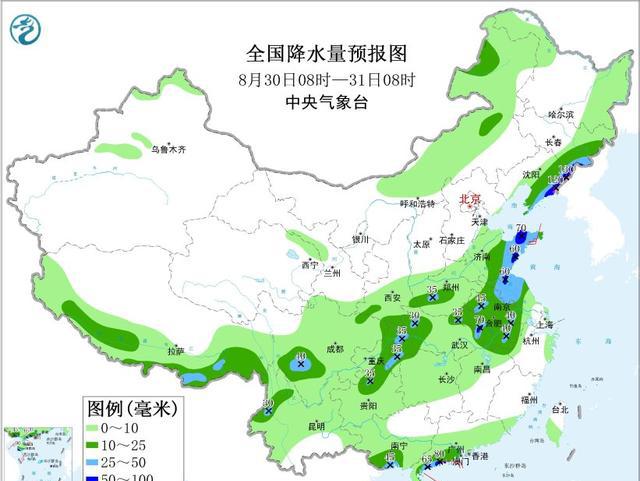

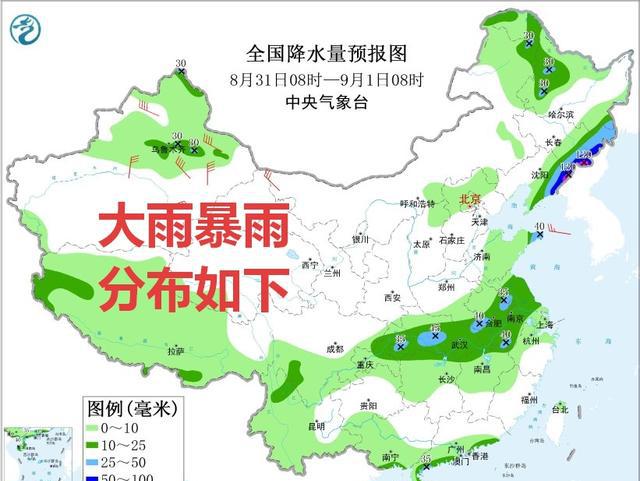

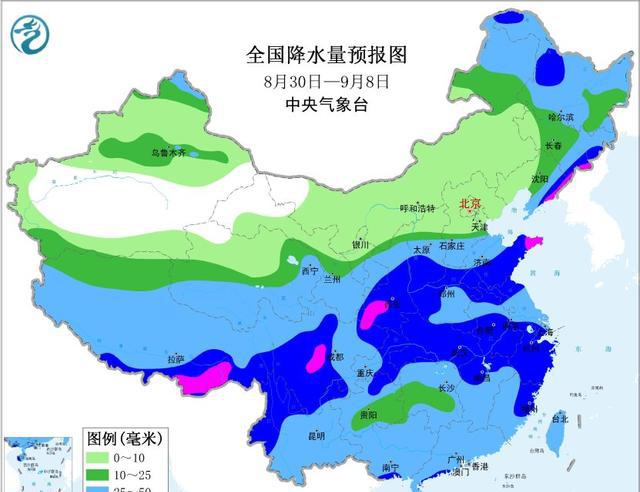

其实,今年的雨水没商量——国家气象部门通报,从8月30日到9月8日,全国范围内大都有降雨,还是那种连着下、下得狠。光广东、广西沿海一带,这两天普遍下了50毫米以上的大雨,阵阵雷响伴着暴雨,把湛江、北海、三亚的人家都搅得不得安生。东北方向,同样不好过,吉林、辽宁,尤其在丹东、本溪等地,24小时的累计降雨量能到130毫米,局部甚至更高。今年不仅雨多,还几乎轮番砸遍大江南北。

有村干部担心:“去年中秋遇旱,今年就怕田塍塌。”其实数据也支持。农业农村部数据显示,截至8月底,全国农作物受灾面积超2700万亩,其中暴雨引发的占了三成以上。各地情况又不一样,比如云南西部往年同期雨量才30毫米左右,如今有些地块已经长到80毫米,田间道路、橡胶林、茶园都泡在水里,果农被迫提前采收,有人损失严重,有人瞅准时机反而卖了好价钱。

再说东北粮仓,今年辽宁、吉林受暴雨影响严重。本来是收玉米的季节,几场急雨下去,农机进不了田,甚至出现倒伏。以辽宁丹东为例,8月30号当天观测站报了120毫米的强降水,不少低洼农田出现积水,大棚蔬菜也受损。这些可都是粮食产区,一场暴雨影响的远不只是几户人家。

技术人员下乡忙得脚不沾地,有的帮农户清理排水沟,有的教大家怎么加固大棚盖布,减损成了头等大事。而南方平地还多能排水,北方尤其是东北偏山区,水一旦排不出去,很快就成了“看海”。村里老话没错,夏秋换季这阵子,如果雷阵雨来得早来得猛,总会留下大问题。

实际上,这些年大型气象灾害越来越常见,农民朋友最怕“信息不对称”。忽然冒出个降雨红色预警,不少乡里根本不知道怎么应对。官方气象数据说,这10天里,全国50~80毫米累计降雨的地区比比皆是,个别热点能破150毫米,可偏远山区往往天晴时才听说“昨晚暴雨”。

怎么破?有的地方沿袭老办法。比如山东胶东地区,果农会根据天气预报提前打药防病,还动手疏通果园排水沟,用碎秸秆铺在果树根部防止冲刷。湖北江汉平原一带,这几天组织党员干部巡田埂、查渗漏,好几个乡镇还在村微信群里直播气象信息:降雨量是多少,目前风险大不大。有人觉得这是小题大做,但2016年湖北入伏前后曾因连阴天爆发大面积“稻飞虱”,全村损失上百万,就是信息晚了半天。

如果说乡村气候风险越来越高,那么影响最大莫过于物流成本——降雨导致道路泥泞难行,蔬菜瓜果收获运输难度翻番,本就不宽裕的小本经营更吃不消。今年6月,华南沿海一带连续暴雨影响,广东湛江和广西北海菜农反映,市场运价涨了40%,地头销售价跌三成,却还有一批萝卜烂在田间运不走。

有些地方学会“抱团取暖”,像江苏连云港农村合作社就搞起集体运输。农户自己组队,每家每天定点轮流送货,一人负责拉货,多家分摊油费。这样成本下降20%还避免耽误采收时间。有村民说:“关键就是谁都不能等政府出手,得自己先找出路。”

当然也有人问,这样持续降雨年年来,是不是就一定意味着大灾?其实也不尽然。有些地方利用现代管理模式,比如安徽合肥周边种植户引进高垄种植加滴灌系统,即便遇到70毫米以上的强降雨,也能保证茄子、西红柿照常出货。数据显示,同等面积下,今年他们产量和去年差别不大,还节省灌溉水肥成本15%。技术更新加上分散经营模式,让风险分散,对中小农户来说,以前靠天吃饭,现在至少有点主动权。

不过农村每家每户的情况千差万别。平地粮棉区与坡地果园的应对方案完全不同。像西藏林芝山南一带,这段时间累计降水80毫米左右,但因坡陡沟深,加上交通闭塞,基层政府提前开设物资通道,把必需品调运到村门口,比平原地区难度大很多。不论南北东西,防洪抗涝总得结合自己的地形地貌来安排。

政策层面也没闲着。去年农业农村部发布《重点区域自然灾害防范指导意见》,鼓励各县乡提前修缮排涝设施,还落实种粮补贴和保险险种扩面。有数据显示,去年全国农作物灾害保险理赔金额高达240亿元,基本涵盖了常见灾害带来的直接损失。但老农说:“保险赔钱归赔钱,粮食收不上来,最后还是自己吃亏。”说明政策还需要更接地气——保险既要快审快赔,更要做实灾前预警宣讲,让农户知道怎么避险、防损,而不是只盯着善后赔款“一刀切”。

乡村稳,不单靠一次丰收。气候变幻下,更拼智慧和准备。打个比方,同样是夏末秋初的大雷阵雨,有人惊慌失措,也有人见招拆招;有的村子靠经验过关,有的则需要新思路、新办法。一场暴雨冲刷下来,也许鸡窝都被淹了,可队伍组织得好、舆情信息流通快、不等靠政府,往往还能减损自救。气象预警、技术推广、合作模式,这些新老办法结合好了,大致能撑起农村的大局。

秋意未明,但每一家人的田和园都有不同的挑战和机会。边盼着白露桂花开,边防着仓库进水。最重要的是——变化总不可怕,只要留心,新技术和村里老把式齐心,“庄稼人”的招数,总不会后退一步。