B-32轰炸机成备胎,技术不弱,二战末才上场

历史的长河里,总有那么一些“倒霉蛋”——他们诞生在风口浪尖,却横竖漂不出头,身上挂着一堆标签:技术先进,设计新潮,结果待遇却跟“备胎”差不多。

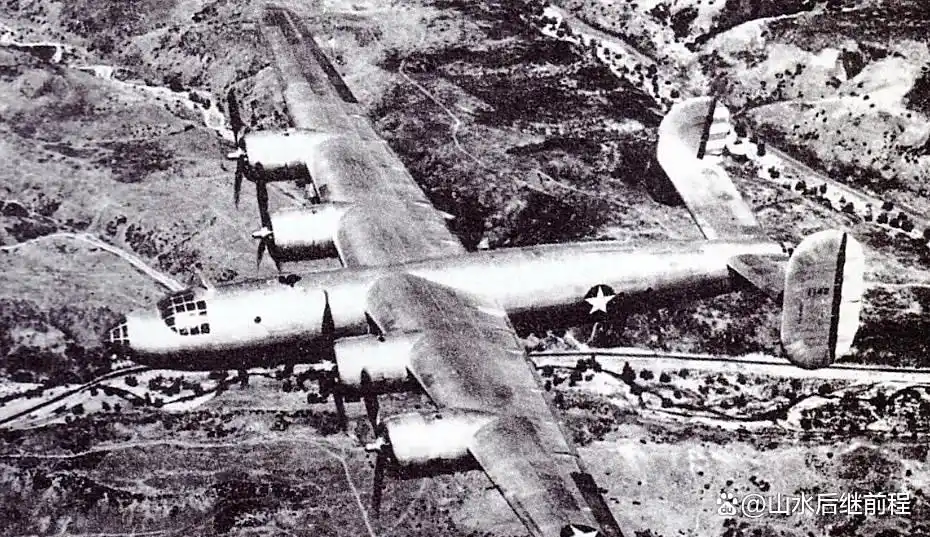

美国的B-32“统治者”轰炸机,这玩意就是典型代表。

你如果对军事历史有点关注,大概率只会被B-29的“超级堡垒”吸引目光,但B-32呢?大多数人要么听说过俩字,要么戏称它是“看着很厉害,其实连主角都不是”。

明明搭着二战最狠的工业效率,结果还没彻底亮相就被师兄给挤兑得灰头土脸,属于那种“生不逢时”的典范。

这一切,得从整个二战前期的戏码讲起——

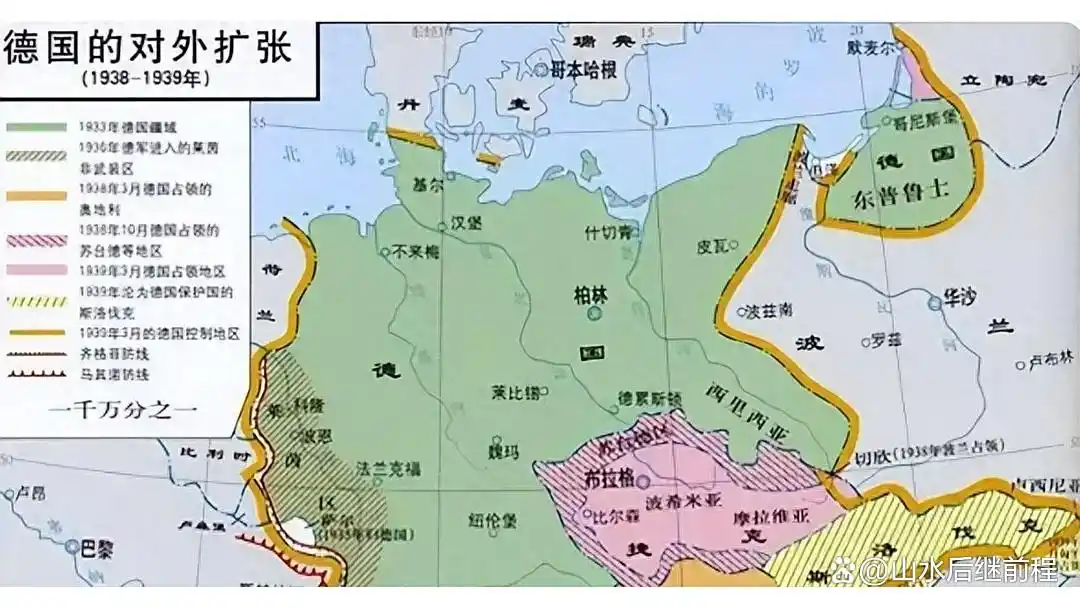

1938年那会儿,欧洲是一锅乱炖,希特勒满世界找存在感,英国法国处处推手——美利坚在旁边“闷声发财”,但是心里跟明镜儿似的,知道迟早得搧一把“世界大战”的风火。

阿诺德将军和他的陆军航空队看着欧洲半岛涌动的乌云,心理活动比谁都多。

结果为了搞个新思路,阿诺德拉了基尔纳和林德伯格进了智囊团,林德伯格飞去德国晃一圈,调研回来直接拍桌子:纳粹空军不是闹着玩啦,美国要是真不加点油,怕是下场肯定不乐观。

你看这一波操作就极具“美国风格”——别人打得热火朝天,他们先磨刀霍霍,要造就造个位数杀伤力的超远程轰炸机,能从本土直接把牙咬到欧洲天边,亚洲那边日本要是不服,也要让飞机能从印度抄家伙。

大佬思路,要的就是“肆无忌惮的覆盖力”。

既要载弹量爆炸,又要飞得远、升得高——当时立的指标可不是小胳膊小腿,说白了就是要碾压自家门下那些B-17、B-24。

速度要接近每小时650公里,炸弹最少能带7吨,飞起来得奔着1万米升限,最牛能飞8500公里——你品品,这玩意放今天都是极限参数。

二战一爆发,美军高层喝口水都琢磨着:这玩意儿最好再多加几门自卫炮,机身层层加厚,战场上遇上点刺头也别一梭子就打掉了。

设计指标这么造,制造商自然都红了眼。

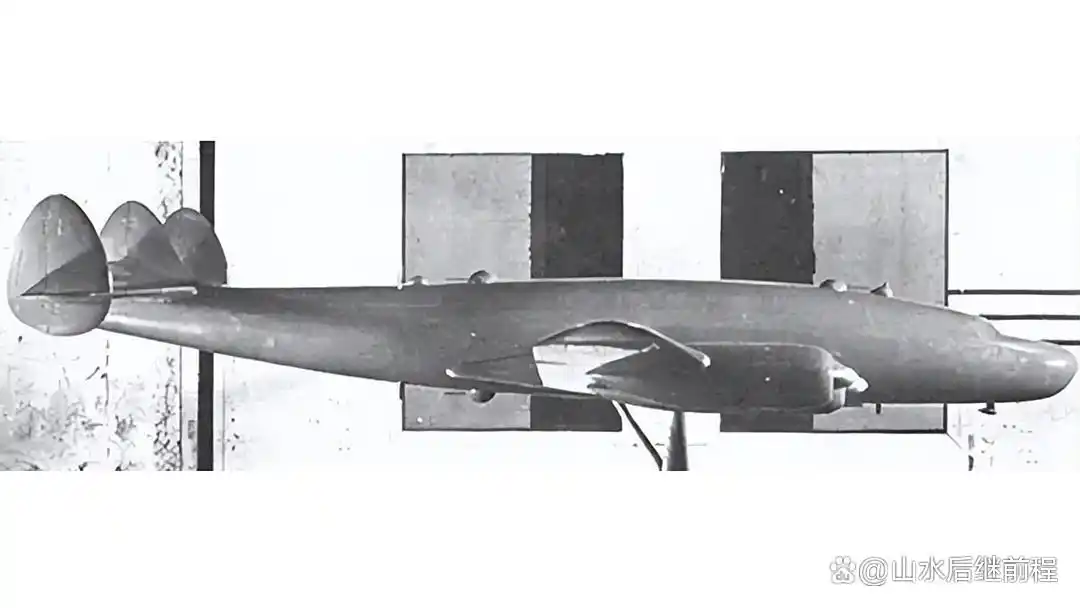

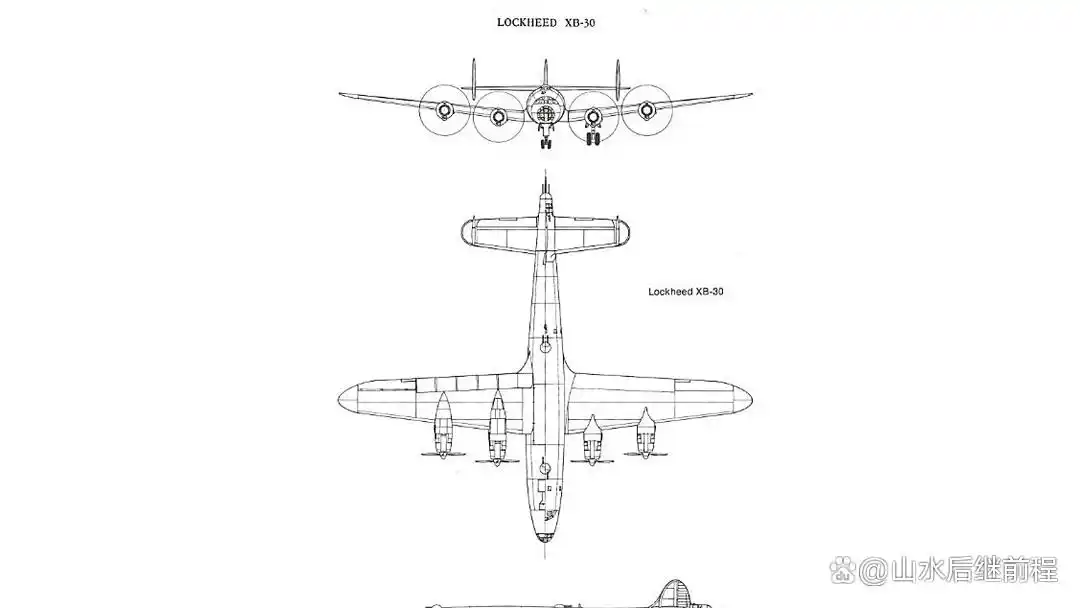

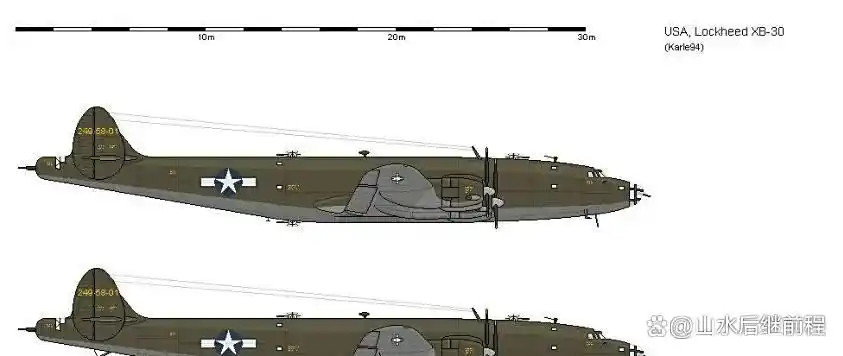

1940年一声令下,超级轰炸机项目全国征集方案,设计师们陆续登场,波音出XB-29,洛克希德 XB-30,道格拉斯 XB-31,共和公司 XB-32。

场面跟今天选秀节目一样,谁也不想做垫脚石,谁也想拿大单。

不过现实跟梦想总是有点反差。

你看道格拉斯,前几年竞标就一路被碾,洛克希德也是技术牛批但做后勤比主力更拿手——甚至它家的星座民用机还是后来民航圈里的扛把子。

但战争就是战争,一切让位于“谁能拿下第一”,最终波音家的Model345方案——也就是后来的“超级城堡”B-29——大比分领先。

美军说了:“保险起见,咱还得留个候补——鸡蛋不能全搁一个篮子里!”

共和公司的XB-32于是成了备胎,B-29走主力通道,B-32做战略兜底。

这种设计哲学就是:“万一我们的Super Star掉链子,备胎还兜得住局。”

话说的漂亮,但实际地位嘛…“出场顺序靠后容易挨嘲”。

两项目绝地竞争的过程里,波音的研发进度还是比对手快一步。

而Republic(康维尔/联合公司)慢人半拍,也不是没理由。

你像波音那种老手,新项目做起来流程熟练,指标一摆出来,模型几个月能出,但共和公司这档口一堆技术难题死磕。

高空增压舱,遥控炮塔这些科技树上的果子,哪有那么好摘?

研发滞后已成“家常便饭”。

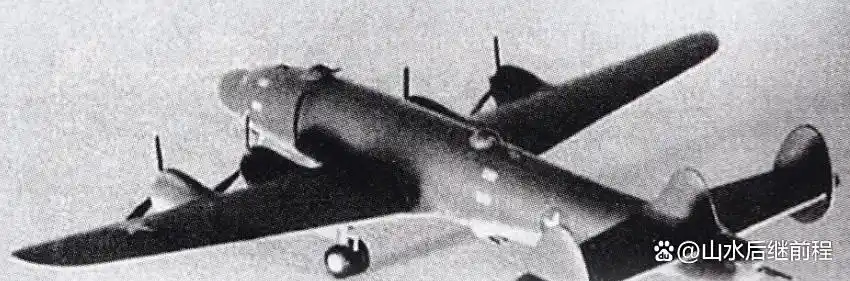

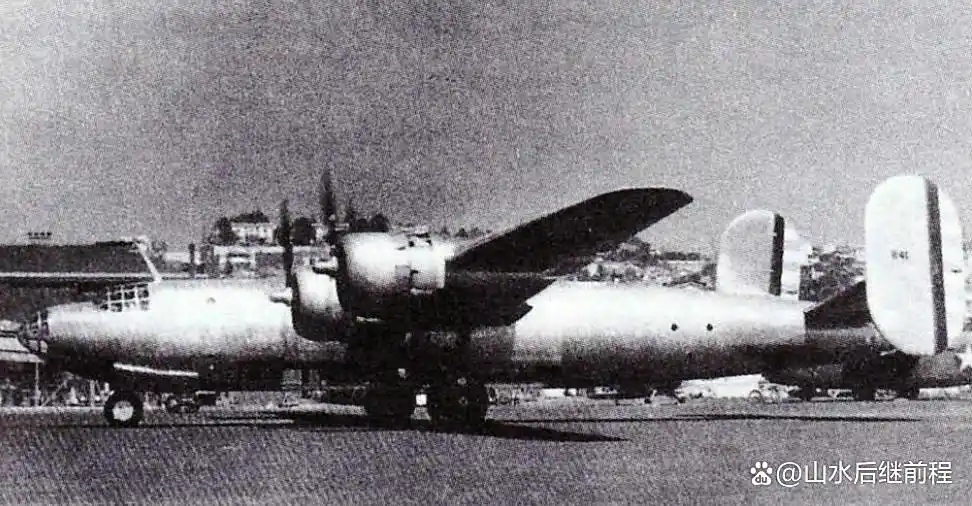

更衰的是:1942年,好不容易XB-32下线试飞,结果第一架直接“陨落”,机组伤亡、数据丢失——要是搁今天那就是“千万级硬盘没备份”,结果连现场样本都没了,党同伐异的势头一下就弱了一半。

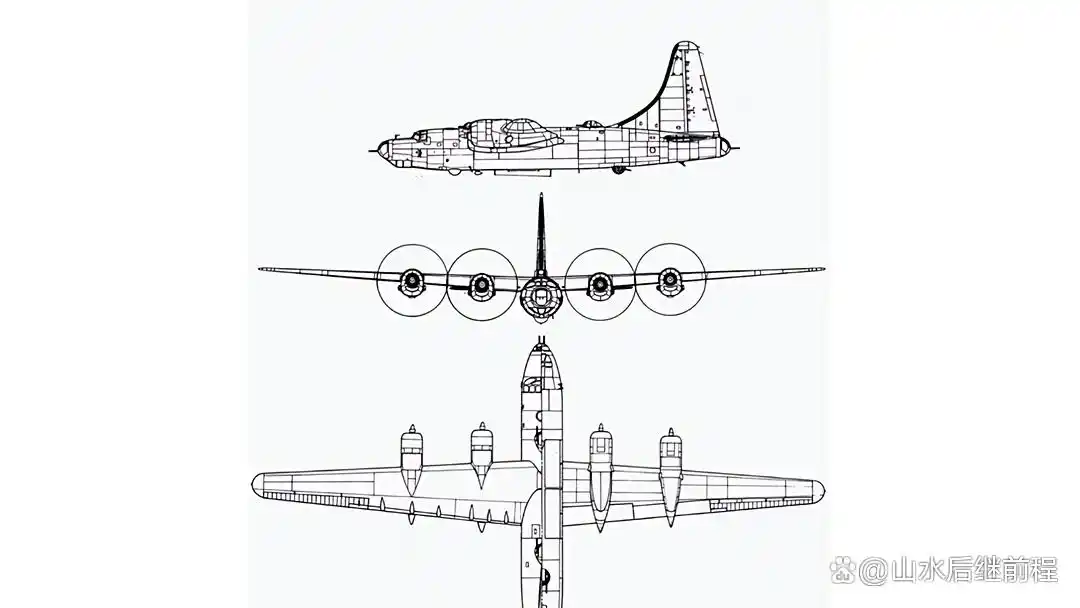

美国陆军航空队又忍不住催促共和公司更改设计,“双垂尾不稳定,单垂尾必须得用。”

炮塔模式遥控,后来又被炒作成手操,但这操作不是说改就能马上见效,修修补补,节奏还是拖沓。

你要说整个项目是不是一开始就“命途多舛”?真不是危言耸听,谁看谁心疼。

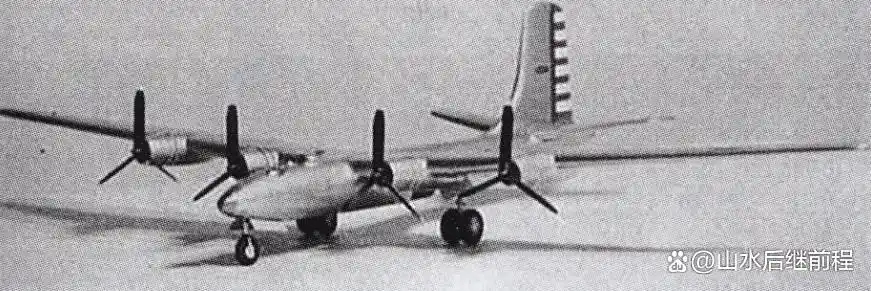

等到1944年,B-29都快飞上天去打日本了,“统治者”的量产型才磕磕绊绊冒头。

沃斯堡那边的生产线终于腾出来,工人们开始铆大劲把B-32造出来。

你说装备如何?其实硬件挺扎实——机身大、载弹量死磅、机组配备多功能仪表,火力防护相当犀利。

动力用的是和B-29一样的发动机,一台2200马力的十八缸气冷星型机器,四台一起干,飞起来刮风下雨都不带怕的。

武器系统更是豪华,照B-29规格配备,10挺12.7毫米机枪,机头、机腹、机背、机尾,各种炮塔分布得像“钢铁堡垒”。

理论上讲,绝对是一台“空中肌肉男”,飞起来噪音大点,视野有些局促,机身重了点,不影响扛场。

问题又来了——技术可靠归技术可靠,可美军自己“嫌弃”得很。

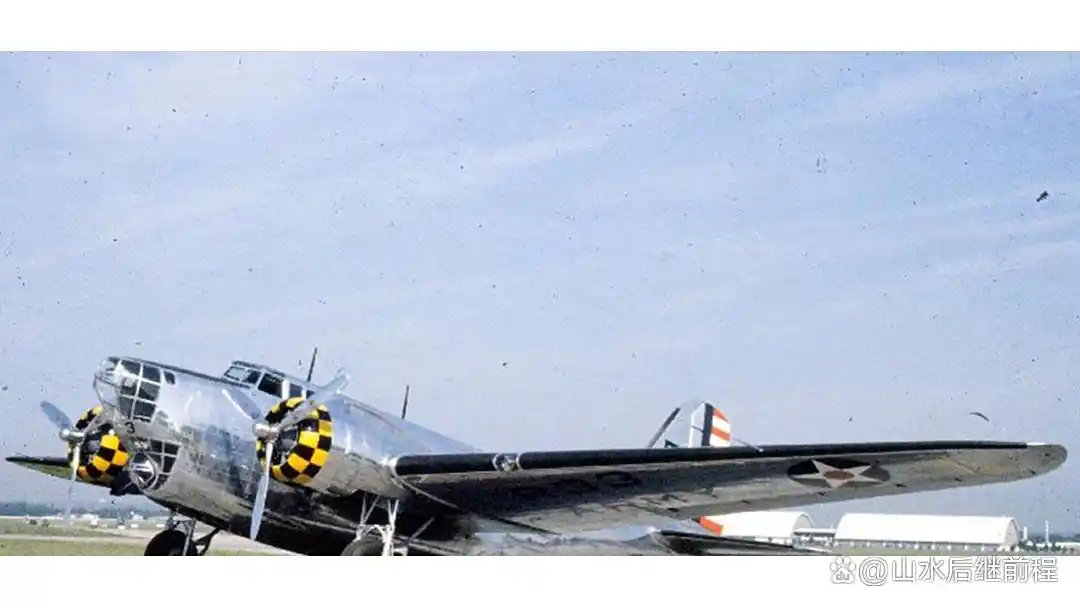

不是说制式性能比B-29差多少,而是整体更像“准备充分但出场太晚”。

量产刚启动,前线需求波动,B-29已经成了王牌。

B-32哪里能分到好的战略资源?只能做填空,甚至一度被安排去当“作战测评用练习机”,惨兮兮。

战场体验这事儿,咱可得复盘。

有句话怎么说来着——“机会是留给准备好的人,但也得赶上时机。”

B-32赶上的时机挺魔幻,真正大规模实战,都集中在二战扫尾阶段。

1945年5月,几架“统治者”飞到了菲律宾克拉克,组队参加对日作战,算是“末班车”里的救急主力。

就那几次实战,说起来画风也够抓马。

要么是起降就出问题,要么是沿途各种故障停摆,总之是大锅饭里抢不到最肥的肉,却硬要挤到汤里。

翻开资料——首次任务,三架出动,一架崩溃,剩俩直接飞去炸日军补给站。

投弹过程算顺利,返航又掉链子。

别看流程比B-29还规矩,故障率就是高,实打实的“测试品”身份。

接下来任务又接连不断,有炸台湾机场的,也有攻打台东守备部队的。

燃烧弹一波炸过去,台东直接火海,按说战术效果挺强悍,可惜出镜率太低,实在没法翻身当主角。

当时美军主力还是认B-29,B-32顶多就是分担点照相侦察,边角战斗。

最魔幻的一幕,要数1945年8月日本宣布投降,可是靖国落幕不代表所有人都“放下屠刀”。

B-32这时正好赶上了“二战最后一次空战”。

据说4架飞越东京,遇上日本高炮和战斗机还不死心,“最后一搏”欺负侦查飞机,炮手还击,那叫一个惊心动魄。

机组成员有人零伤,有人不幸牺牲,直接成了划时代的“史书节点”。

你说值不值?历史定格那一刻,全世界见证了B-32也能在二战大剧本里刷下存档。

日本真正投降后,B-32的命运陡然下滑。

军方下令停产,产线秒断,库存飞机直接飞到“金曼仓储基地”去吃灰。

刚下线的几架甚至连美国军队都不要,直接存放在金融公司名下,最后耐不住现实焚烧、拆解,活脱是“造出来没用过就被销毁”的典例。

二战后,喷气机时代来临,再牛的活塞轰炸机也没资格露脸。

B-32这颗棋子彻底沉到谷底,再也没人提起它——你说这是不是“历史小透明”?

其实,如果整个研发、装备到作战流程不是因为进度延误,也不是被那颗原子弹打断,也许B-32会留下一串不弱的战场记录。

但俗话说“时间的选择,比技术还狠”,它就是没赶上高光时刻。

问题不光在于技术难点,更多是战略需要变了,资源倾斜了,再加上后来B-29表现太优秀,同期备胎产品自然边缘化。

就这种命运安排,也难怪B-32在军事圈里一直低调到几乎被遗忘。

客观来说,B-32的飞行性能,其实不输同类,一定程度上还很稳健,手动炮塔火力不弱,高低速操控度都令人欣慰。

但各种细节上,比如舱内噪音、仪表错乱、投弹手空间局限,机体过重……咳咳,不走运就是一层膜再强也顶不住。

甭管谁设计,最终摆脱不了“历史被冷落”的宿命。

对历史感兴趣的朋友,看看这段故事是不是味道十足:

有时候人生舞台就跟二战赛场一样,早早登场的,不一定能拿C位;后续补位的,也未必能真站上领奖台。

到了现在,聊B-32轰炸机这件事又变得耐人寻味。

它不是没实力,也不是没追求,只是错过了属于自己的时代窗口。

就像一部有点遗憾的电影,高潮还没用出来就匆匆收场。

听着挺悲凉,不过某种意义上说,这种“倒霉蛋”的故事也有种警醒:

技术进步很重要,天时地利更重要。

谁要是一心谋划未来,别忘了现实世界的变数远远超出预期。

话又说回来,我就挺好奇——如果你是B-32轰炸机设计团队,当年有没有什么地方能做得更好?

是不是有些遗憾硬伤其实能被避免?

欢迎大家留言聊聊体验,顺便发挥下脑洞:假如这台飞机赶上了风口,最后会不会改写历史?

我们致力于提供真实、有益、向上的新闻内容,如发现版权或其他问题,请及时告知,我们将妥善解决。