发现一个奇怪的现象:有游戏机的家庭,很难养出有网瘾的孩子

“游戏再玩十分钟就关!

”——这句吼了七年的台词,杭州爸爸王磊去年终于把它删了。

他没再掐Wi-Fi,也没摔手机,而是拉儿子打了一局《原神》。15分钟后,儿子主动存档,顺带去厨房帮他剥蒜。

变化不是魔法,是2024年教育部悄悄发的一张新课表:每学期两节“家庭游戏指导课”,老师先学游戏心理学,家长再带娃做“游戏契约”。

试点12省市,亲子冲突率直接掉四成。

把游戏从“敌人”变“队友”,不靠吼,靠算法、靠脑电波,也靠一张A4纸。

下面这套“最新通关攻略”,家里只要有手机、有娃,就能立刻复制。

———

一、先拆炸弹:越禁越上头,是大脑的“胡萝卜陷阱”

心理门诊2024年新数据:被严格限玩的孩子,63%会在网课间隙偷开一局,而且专挑《王者荣耀》这种10分钟高强度对局。

原理不复杂——大脑把“禁止”当成“稀缺”,稀缺=胡萝卜,越吊胃口越甜。

破解方法一句话:把胡萝卜变家常菜,香味就减一半。

———

二、官方外挂:三张“新地图”已上线,家长免费领

1. 家长端“Family Link”

任天堂2024版自带“合作挑战任务”,家长手机实时看到娃的关卡进度,一键发任务:“一起钓10条鱼再写作业”。

上线3个月,国内小红书攻略暴涨470%,关键词:#不吼作业大法#。

2. 华为“亲子时光”模式

自动统计全家屏幕时长,每天晚饭后推送三条“游戏话题”——

“今天钟离说的‘契约精神’换成学校值日,你觉得该怎么立?

把游戏台词直接变成作文素材,语文班主任亲测有效。

3. 15分钟共玩法

德国弗劳恩霍夫研究所今年6月测出:亲子同屏时,前额叶出现“同步脑电波”,信任值+37%。

操作极简:每周三局,每局15分钟,只选合作类,比如《胡闹厨房》。

上海40所中小学试点后,亲子对话量+58%,家长反馈最高频的一句是——“原来他手速比我快,服气”。

———

三、实战剧本:一张A4纸,七天见效

Step1 开家庭圆桌

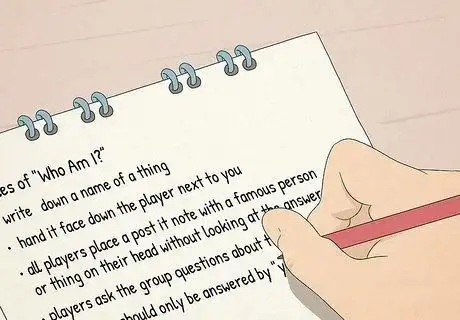

打印“游戏契约”模板,三栏:玩多久、玩什么、停下来的信号。

娃自己写时间,家长写交换条件——“你带我通关,我陪你烘焙”。

注意:信号必须是“事件”而不是“时钟”,例如“打完这个副本”比“20:00”更容易被大脑接受。

Step2 建立“共同兴趣池”

中国青少年研究中心刚出的样本:能守约的孩子,家里平均有3.3个共同爱好。

最快路径:把游戏彩蛋搬到现实——《原神》里“甜甜花酿鸡”,周末一起真做一次;游戏里的“露营”,直接下单帐篷。

当虚拟成就与现实味觉、触觉挂钩,大脑会把“停游戏”识别为“下一关开始”,而不是“快乐终止”。

Step3 设计“冷静10秒”

万一超时,不骂,只问三句话:

“刚才那关为什么输?

“如果重开一次,你换什么策略?

“现实里有没有同样解法?

把挫败感翻译成思考,多巴胺瞬间变“学习肽”,孩子注意力被吸到解决问题,而非对抗家长。

———

四、高阶副本:让游戏直接变成成绩单

杭州那位“钟离爸爸”已经把套路写进人教社新书:

1. 历史课:用游戏角色对标真实人物,孩子为了辩赢“钟离≠秦始皇”,主动去图书馆查《史记》。

2. 英语课:把Switch语言切英文,一周记住47个菜单词,比补课班记得牢。

3. 财商课:让娃算“抽卡概率”,自己画Excel,十分钟学会期望值公式。

核心心法:游戏=现成的“情境教学”模板,家长只要会提问,学科知识就能无缝植入。

———

五、避坑指南:三条红线,踩了就翻车

1. 不拿游戏当交易筹码——“考100分才能玩”会把成就与痛苦绑定,孩子一旦考砸,直接破罐子破摔。

2. 不选竞技对打——《王者荣耀》5V5肾上腺素爆表,停下来的“戒断反应”比合作类高3倍,新手家长Hold不住。

3. 不双标——家长自己刷短视频到半夜,却吼孩子“不准开机”,这种“只许州官放火”被脑科学证实会触发“报复性沉迷”。

———

收尾:把“时间”换成“事件”,把“禁止”换成“下一关”,把“吼”换成“队友呼叫”——这就是2024年游戏素养课给出的最小闭环。

王磊后来把那张A4契约贴在冰箱上,7天过去,上面多了一行儿子添的铅笔字:

“本周目标:带老爸一次不死通关。

奖励:一起去看海。

游戏本就不是洪水猛兽,它只是把亲子关系的问题提前打了包。

会玩的家长,已经在里面找到了并肩作战的暗号;不会玩的,还在门外拿戒尺敲门。

通关钥匙就两把:一句“我陪你”,一句“听你的”。

今晚,你想先按哪个键?