催眠术是不是真的很神奇?

理论地说:催眠是心理暗示行为,施术者通过语言、声音、动作、眼神的心理暗示在受术者的潜意识输入信息,改变其思维模式和行为模式,受术者可以闭上眼睛,也可以不用闭上眼睛,甚至会无意识接受了催眠师的心理暗示。催眠的深度因个体的催眠感性、催眠师的威信与技巧等的差异而不同。

据历史记载,公元1774年奥地利的麦斯麦医生,他以“动物磁力”的心理暗示技术开创了催眠术治疗的先河。

1841年英国医生布雷德尔出版了一本书——《神经催眠术》,在此书中他正式把心理暗示技术定名为“催眠”。

在催眠定名后的170多年历史,催眠术最初是多应用于心理治疗,在近代的数十年间,催眠开始涉及到更多领域,比如医学麻醉、婚恋、教育、运动、职场、警务和演艺等领域。

在一些对催眠术不太熟悉的人眼中,可能会觉得催眠术非常的神秘,类似于一种巫术或者说魔术,其实催眠术就是在古代的巫术中发展过来的。催眠状态是一种类似睡眠又非睡眠的意识恍惚心理状态。而催眠术就是运用心理暗示等手段让被催眠者进入到催眠状态的一种心理暗示技巧,这种心理暗示技巧包括如放松、单调刺激、集中注意、想象等方法,将人诱导进入到催眠状态之中。

不管是国内还是国外,在古代就有很多类似于催眠的记载,只是当时的科学并不发达,其催眠更偏向于宗教,当然其也可以“制造记忆”,直到了十八世纪奥地利的麦斯麦医生以“动物磁力”的心理暗示技术开创了催眠术治疗的先河,他的理论也不科学,依然带着宗教神秘色彩。

到了1841年,英国著名的外科医生布雷德才以科学的理论来证实催眠是一种类似睡眠的状态,并将这种使人进入清醒和睡眠之间的状态的方法称为催眠术。

催眠主要有两种基本形态,那就是父式催眠与母式催眠。父式催眠就是以命令式的口吻发布指示,让你感到不可抗拒,而不得不臣服。在催眠过程中,常常根据不同的对象,或同一对象在不同的时间、地点、条件下选择使用不同的催眠方式。 所谓母式催眠就是用温情去突破受术者的心理防线,也就是一种柔性攻势。

并不是所有的人都是可以被催眠的,而且催眠的程度也会有所不同,这主要两方面的条件,一是催眠师的素质和技能要高,二是被催眠者情况。被催眠者如果受暗示性较强,对催眠术持信任态度,催眠即可进行。

催眠术起源于18世纪,最初带有欺骗性质,被称为“江湖魔术”。当时德国医生弗朗茨·梅斯梅尔博士发明了一种神奇的疗法,可以治愈各种无法解释的怪病。在昏暗的灯光和虚无缥缈的音乐中,他向病人灌输一种只有他可以控制的看不见的“催眠气流”。这样经过催眠之后,病人就会痊愈了。尽管最终证明梅斯梅尔博士所言并非全部属实,然而他是第一个发现思想可以控制而影响身体的人。

英国眼科医生詹姆斯·布莱德博士在治疗实践中采用了这个发现,1842年他根据希腊语的“睡眠”一词发明了英文单词“催眠”。19世纪,印度医生成功地运用催眠术作为麻醉剂,甚至用于截肢手术,直到发现麻醉用的乙醚后这种做法才弃之不用。

总体来说,催眠术在19世纪曾引起研究的热潮,包括精神分析学派的创始人弗洛伊德也曾深受催眠术的影响。进入20世纪后的前三十年间,人们对此的研究被冷落下去。它在治疗精神病方面受到了一些重视与应用,并取得了一些成功。相对而言,在一战期间,这种治疗方法还只受到少数人的重视,到了二战期间,它已受到了广泛的注意,在治疗由战争带来的身心疾病中,发挥了巨大的作用。20世纪后期,实验心理学家们的介入,使得对催眠术的研究与探索步入了一个新的层次,英国、美国医生催眠家协会陆续建立,并出版了各自的科学杂志。

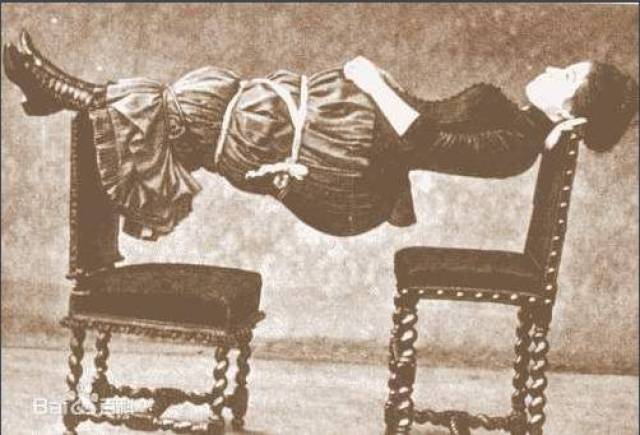

在中国,可以说“催眠”是历史悠久、源远流长的,在《内经》中也有提及。古代的“祝由术”,宗教中的一些仪式,如“跳大神”等都含有催眠的成分,只不过当时多是用来行骗的,或是一种迷信活动。在欧美,很早就有人倾力研究催眠。记录较早的是18世纪在巴黎有一位喜欢心理治疗的奥地利医生名叫麦斯麦尔(FranzAntonMesmer)的“催眠”,1775年,他能够通过一套复杂的方法,用磁铁作为催眠工具,应用“动物磁力”治疗病人,其中包括能使病人躺在手臂上面。并用神秘的动物磁气说来解释催眠机理,按现代理解那就是一种暗示力。据传法国政府准备出很多钱购买他的治疗方法,但他都不肯,这可能是由于他自己也不清楚。

后来,一位苏格兰医生布雷德(James‘Braid)对该现象发生了兴趣,能够给手术病人引起麻醉,于19世纪提出“催眠”一词,并对催眠现象作了科学的解释,“hypnos”(即睡眠的意思)一词改为“hypnosis”(催眠),使得催眠术有了广泛的传播,至今一直沿用这一术语。后来,在前苏联生物科学家巴浦洛夫带领一班人多年系统深入的研究下,催眠有了长足的发展,催眠真正成为一门有理有用的应用科学。如今在很多国家有名望的大学、医院里,都设有催眠研究室,并积极开展着把催眠应用于医学、教学、产业等领域的可行性研究。

随着现代科学技术的发展,人们努力探讨催眠术的奥秘, 使其不断科学化,系统化,因而越来越引起人们的 重视。心理学家发现催眠术是打开人们心扉的钥匙, 它能给人以智慧和启迪,而最主要的,它作为一种心理治疗技术,能使许多疑难怪症康复如初,使焦虑忧郁的情绪瞬间即逝,从而体验到人生的温馨与乐趣。数千年的实践证明,催眠术在心理治疗上具有一定的应用价值。

遗憾的是由于催眠术长期以来为宗教神职人员所掌握,又为一些江湖术士所利用,使它的声誉受损,遭到非议。特别是在中国,由于政治上的种种原因,催眠术长期得不到应有的承认。随着心理学研究的不断深化和提高,催眠术作为心理治疗技术,近几年也引起了中国心理学界和医学界的重视,同时也受到各界的关注,对它的研究越来越深入,应用越来越广泛,催眠术获得了新生。

二、催眠术分类

心理治疗催眠技术诱发催眠的方法各异,命名繁多,至今仍无统一的分类,现根据不同的施术方式、时间和条件,为您介绍几类最常见的心理治疗催眠术划分方式。

1.按施术者来分:

⑴自我催眠,即自己为自己进行催眠的方法;

⑵他人催眠,即由催眠师负责施行的心理治疗催眠方法。

2.按暗示条件来分:

⑴言语催眠,即运用语言进行暗示的催眠法;

⑵操作催眠,即非言语性的催眠法,它是运用行为、动作、音乐或电流等作为暗示性刺激,达到催眠状态。

3.按意识状态来分:

⑴觉醒时催眠,即在意识清晰时进行暗示性催眠;

⑵睡眠时催眠,即在睡眠状态下所进行的心理治疗催眠技术。

4.按催眠程度来分:

⑴浅度催眠,即受术者进入浅层催眠状态,如呈宁静、肌肉松弛状态;

⑵中度催眠,即受术者达到中层催眠状态,如呈无力、迷茫状态;

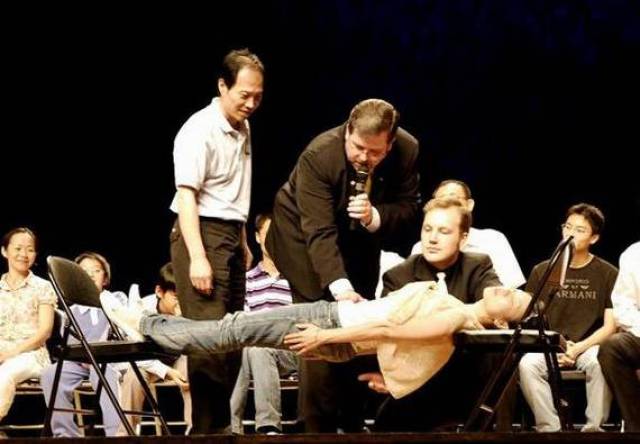

⑶深度催眠,即受术者达到深层催眠状态,如呈僵直或梦行状态。

5.按催眠对象和手段来分:

⑴人的催眠,即使人进入催眠状态的心理治疗催眠术;

⑵动物催眠,即使动物进入催眠状态的催眠术;

⑶麻醉药物催眠,即应用麻醉药物,如阿米妥钠、硫喷妥钠等麻醉药物,使人进人催眠状态;

⑷非麻醉药物催眠,即用无麻醉作用的药物作为暗示性刺激,以达到催眠的方法,如使用葡萄糖酸钙等药物。

需要指出的是,心理治疗催眠技术并非对所有人均起效,只有受暗示性较高的患者催眠的效果才比较理想。另外,患者在接受心理治疗催眠的全程并不会失去全部的主观意识,因此患者也不必对催眠产生抵触心理。

三、催眠术的操作流程

催眠的特点是被催眠者自主判断、自主意愿行动减弱或丧失,感觉、知觉发生歪曲或丧失。在催眠过程中,被催眠者遵从催眠师的暗示或指示,并做出反应。催眠时暗示所产生的效应可延续到催眠后的觉醒活动中。以一定程序的诱导使被催眠者进入催眠状态的方法就称为催眠术。

暗示是用言语、手势、表情等使人不加考虑地接受某种意见或做某事,催眠就是暗示作用。心理暗示,是指用含蓄、间接的方式,对别人的心理和行为产生影响,这是人们日常生活中,最常见的心理现象。催眠是采用特殊的的行为技术并结合言语暗示,使正常的人进入一种暂时的,类似睡眠的状态,催眠状态也可由药物诱发,分为自我催眠与他人催眠,自我催眠由自我暗示引起;他人催眠在催眠师的影响和暗示下引起,可以使病人唤起被压抑和遗忘的事情,说出病历,病情,内心冲突和紧张。催眠还可以作为一种治疗方法(既催眠疗法)减轻或消除病人的紧张、焦虑、冲突、失眠以及其他的身心疾病。催眠是用来改善和治疗人们心灵创伤的疗法。

四、催眠术的作用

1. 催眠可以建立信心,肯定自我价值:改善你的自我观感,导正负面行为。增进自信与自许,强化自尊,善处逆境心情。

2. 催眠可以增加心灵财富:心灵财富丰富的人,它是对自己满足的,金钱无处不在,当你需要时,它自然能出现,让我们时时刻刻丰富自己的心灵。

3. 催眠可以控制体重与饮食问题:更新饮食习惯,促成体重增减,维持适当目标体重,增强体能与运动动机。

4. 催眠可以消除睡眠困扰:脱离事务、职业烦恼。自我催眠带来欲睡前奏,醒来有如充电饱满。

5. 催眠可以处理生活各式压力:学习减压或消除压力技巧,改善特殊行为模式,降低血压,放松身心。

6. 催眠可以掌握演说能力:不再害臊,终止羞怯。获得谈话信心,消除面谈紧张,降低演出、 演讲或讲课的恐惧。

7. 催眠可以终止焦虑、恐慌、恐惧与恐怖症:消除对事务的恐惧,如登高、航空旅行、人群、蜘蛛、疾病等。学习面对事务之不同反应,以新的正确的态度克服恐惧。

8. 催眠可以改善生活品质:以积极的动机,目标的设定及达成,实现个人的满足。以成功般的满足舒适心灵。

9. 催眠可以克服学习困难:增强教学技巧,改善学习习惯,提升记忆力与集中力,导正学习态度,增强应试技巧。

10. 催眠可以增强运动表现:强化运动成效,集中重点,启发成功感、胜利感、成就感。增强毅力与协调性。增强全方位的意向态度。

11. 催眠可以提升个人创造力:开启写作、绘画、表演艺术潜能。启动创作动机。增强洞察力,问题解决能力。

12. 催眠可以促进健康身体:缓解及减低慢性病症状,如结肠炎、肌肉痉挛和溃疡。控制气喘、偏头痛等。缓解皮肤疾病。改善免疫系统与促进自然痊愈。

13. 催眠可以疼痛控制:安全、自然的方法以替代麻醉,如外科手术止痛、烧伤止痛,牙医止痛等。控制慢性病的病痛,如关节炎或背痛。

14. 催眠可以革除坏习惯建立新习惯:增强积极动力,提升正面行为。消除负向思考,解脱忿怒、忧郁、挫折。

15. 催眠可以协助自然生产:减低疼痛,轻松分娩,恢复迅速,建立亲子亲密关系。

16. 催眠可以解除感情与肉体创伤:重现并去除人生创伤或悲剧事件。搜寻记忆,年龄回溯,时间回溯。

五、催眠术的理论

1. 部分退化(partial regression)理论

催眠使受试者思维退化至某种较幼稚的阶段,失去了正常清醒时所具有的控制,落入一种较原始的思维方式,因而凭冲动行事并进行幻想与幻觉的制作。

2. 角色扮演(role playing)理论

认为是受试者在催眠者的诱导下过度合作地扮演了另外一个角色。受试者对角色的期望和情景因素,使他们以高度合作的态度做出了某些动作。很多学者坚持催眠是意识的另一种状态,而不是角色扮演,即使最合作的受试者也不会同意在不给麻醉药的情况下进行手术。

3. 意识分离(dissociation in consciousness)理论

希尔加德根据实验观察,认为催眠将受试者的心理过程分离为两个(或两个以上)同时进行的分流。第一个分流是受试者所经历的意识活动,性质可能是扭曲的;第二个分流是受试者难于察觉、被掩蔽的意识活动,其性质是比较真实的,希尔加德称之为“隐蔽观察者”。意识分离是生活中一种经常出现的正常体验,例如长途驾车的人对路上状况作出了一些反应,多不能回忆,即是由于当时意识明显地分离为驾驭汽车与个人思考两部份了。

六、催眠术的用语

所谓说话术,并非像电视、电台的广播员念新闻稿那样,只要念准确就行,也不像演员只要死记住台词便万事大吉。它有些象表演艺术家的工作,其实行过程可以称得上是在演出一场话剧:他将人物推上空白的舞台,以最初的情况设定并构成剧目,一边推敲剧情一边完成剧本。决定该剧目成功与否的关键,就是具体的说话方法,即施术者语言的缓急强弱的节奏。

除此之外,没有任何有助于剧情进展及烘托剧目效果的方法。口才是极具个性的,生来就有好有差,即使追随好的榜样,也不见得如期得到提高。况且,以文章的形式表示“说话法”也是很难做到的事情。尽管如此,还是大家根据自己的情况,一边研究抑扬顿挫的功夫,一边阅读本章为好。重要的是,根据情况的发展及被催眠者的催眠状态,做出适合自己的演出笔记之类的计划,不断加以练习。除此之外,别无良策。

暗示方法:

⑴ 不使用疑问式

像“你能做吗?能做好的话试试看”这样的说法,有时会使对方产生踌躇或表示出毫无理由的拒绝态度,以致阻碍进展。说话内容一定要把状况具体化并带结论性,如“你的胳膊已经不能弯曲”,“你就这样倒向后方。”

⑵ 不用命令语气

催眠说话术大致可分为权威语气和教诲语气两种。权威语气——预言性地指示动作的方法,如“你就这样站立起来”;教诲语气——暗示可能性的温和说法,如“你可以那样站立起来”。相反,“快做!”这样的命令式,会导致失掉信赖(基于信赖的依存关系),因此实属禁止之列。

⑶ 将来式优于现在进行式

“现在,你做……”这样的说法,不如像“下面,我拍一下手,你将……”用这种具有给与喘息之机的鱼贯的将来式预告暗示,更容易使被催眠者采取行动。

⑷ 注意拟造形象

比如在进行催眠美容时,采用“你的腰部渐渐的收紧变细”这种说法,不如像“就像女明星的腰那样地……”的说法,更能使被催眠者容易从暗示中浮想其具体的形象来。

⑸ 注意反复效果

催眠说话法,换句话说就是“反复说话法”。因为在催眠状态浅的情况下重复暗示的效果更大,所以应该像领着幼儿学走路一样,反复暗示相同的动作,向表面意识的传达与向无意识的暗示传达,存在着相当的“时差”。要用实际的感觉抓住这种差别,并在注意反复效果的前提下说话。

阅读扩展: