从《孔乙己》到《阿Q正传》,看孤独零余者的生存与毁灭

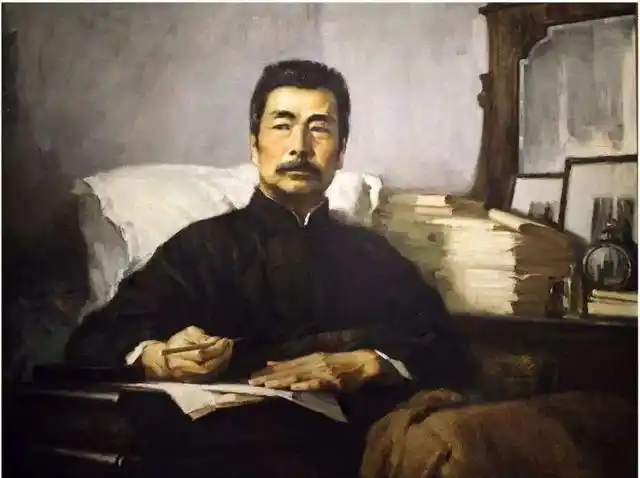

鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。——《毛泽东选集》

《孔乙己》和《阿Q自传》,均选自鲁迅文集呐喊,该书创作于1918~1922年,真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,鲁迅通过对社会矛盾的刻画,进一步否定了旧中国时期的封建制度和迂腐的传统观念。

《孔乙己》主要讲述了一个没落读书人的故事,科举未中,满口“之乎者也”,身穿长衫,却只能混迹于“短衣帮”,穷困潦倒,偷书说窃书,宁愿偷东西被人打,也不愿出卖劳动换取裹腹之钱,从而走向灭亡。鲁迅通过对孔乙己行事作风的刻画,抨击了封建科举制度对人的残害,也表达出他对底层人民的“哀其不幸,怒其不争”。

《阿Q自传》讲述了孤独零余者短暂的一生,阿Q姓甚名谁大家都不知道,只知道他是个“另类”,他不攀附权贵,别人尊崇的赵太爷和钱太爷,他偏要得罪,被人打了骂了看了笑话,他也总能在精神上获胜,他在别人的驱赶下打定主意进城,回来时虽受了一时尊敬,但当大家知道他的底细之后对他更是嗤之以鼻。

他虽然没有弄懂什么是革命,看到别人都害怕的他就要去,还没革别人的命,反倒先革了自己的。唯一的遗憾竟然是画押时候的圆圈并不圆。鲁迅描写了阿Q国民性弱点的集中表现,通过“精神胜利法”的刻画,来表现封建文化背景下的民族劣根性。

鲁迅文字多犀利,少年不懂鲁迅,懂时已是书中人。

初读《孔乙己》,我以为他是一个虚假的伪君子,他把“偷”说成“窃”,哪怕穷困潦倒,还要坚守自己所谓的自尊,觉着他迂腐,好吃懒做,品德败坏的,最后走向灭亡也是意料之中。他也是一个可怜的人,在那个大环境之下,深受科举制度残害,孔乙己代表着民族的劣根性,他的悲剧是时代的产物。

而《阿Q自传》,我一直欣赏他的精神胜利法,好像无论遇到什么难题,都可以自我安慰。

鲁迅作品的文笔犀利,哲思深远,画人画鬼,入木三分。成名作小说集《呐喊》,他为什么要呐喊?他要喊什么?喊出来的目的又是什么?

呐喊是最近数年来中国文坛上少见之作那样的讥诮的沉挚,那样的描写深刻,似乎一个字一个字都在用刀刻在木上的。——郑振铎

重读《孔乙己》和《阿Q自传》,发觉他们有很多共同点:同样是边缘人,是孤独的零余者,不被理解却渴望得到尊重,他们在孤独中生存,也在孤独中死去。

出身:孤独的零余者

“因为他姓孔,别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫做孔乙己。”

孔乙己没有自己的真名,或许有,只是没人在乎,谁会去在乎一个不相干的人的死活,更何况是他的名字,名字,只是个代号罢了。

咸亨酒店的客人,是分两种的——“短衣帮”:靠柜外站着,热热的喝了休息;“长衫者”:进房子里要酒要菜,慢慢坐喝。

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

他读过书,但没出头,想做人上人,却没成功。骨子里的孔乙己,认为自己是“长衫者”,现实中的他,却是连“短衣帮”都融入不了。

纵使他穷困潦倒,也不愿意同这些人一起做工,他要保留自己读书人的那点“尊严”。

孔乙己知道自己不能和他们聊天,便只好向孩子说话。

咸亨酒店就像是一个小世界,把社会分成三六九等:“长衫者”代表着上层社会,他们有金钱更有尊严,“短衣帮”代表着下层社会,靠出卖劳动换取口粮,还有一种是“孩童派”一是代表了纯粹,二来则代表着希望。

孔乙己知道自己是别人的笑柄,别人同他讲话只是为了取乐,为了证明自己,要教孩童“茴”字的四种写法,他是有点文化的,无奈封建科举制度终究害人不浅——会写四种“茴”又怎样,还不是一样得站着喝酒。

鲁迅对他是有同情的,同情他的可怜,也同情他被旧社会的残害。

有一回他似乎姓赵,但第二日便模糊了。

阿Q更是连姓氏都没有了,别人尊崇赵太爷和钱太爷,他偏要去惹人家,在外嚷嚷着自己姓赵,被赵太爷打了一巴掌,他也没有抗辩他确实姓赵,摸摸脸,被训斥一番,还“谢”了地保二百文酒钱。

在鲁迅笔下的未庄是一个封闭落后的村落,这里的人愚昧无知,娱乐活动多以喝茶赌博为主,文明尚未开化。

阿Q自然也是大字不识一个。

他没有固定居所,他虽然多住在未庄,然而也常常住在别处,不能说是“未庄人”,只能说他是这个村落的边缘人。

“边缘人”这一概念,最早是由德国心理学家K·勒温提出,泛指对两个社会群体的参与都不完全,处于群体之间的人。孔乙己也是一个边缘人,他身穿长衫却容不进去他们的世界,他跟“短衣帮”一起站着喝酒,却满嘴他们听不懂的“之乎者也”。

孔乙己和阿Q也同为零余者:两个多余的人,这世上有没有他们,并没有任何区别。咸亨酒店没有孔乙己,喝酒的人依旧会来,未庄没有阿Q,太阳照常升起,村民仍旧愚昧。

性格:“自欺欺人”与“精神胜利法”

孔乙己便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“窃书不能算偷……窃书!……读书人的事,能算偷么?”

在孔乙己眼里,读书人的事,自然不能算偷的,读书人就要有读书人的“骨气”,哪怕穷到要靠偷,也要站着说不是偷。

如果说上层世界的“长衫者”,孔乙己融入不进去打击的仅仅是肉体——无法享受更多的美味佳肴;那底层社会“短衣帮”则是对孔乙己进行了精神上的泯灭。

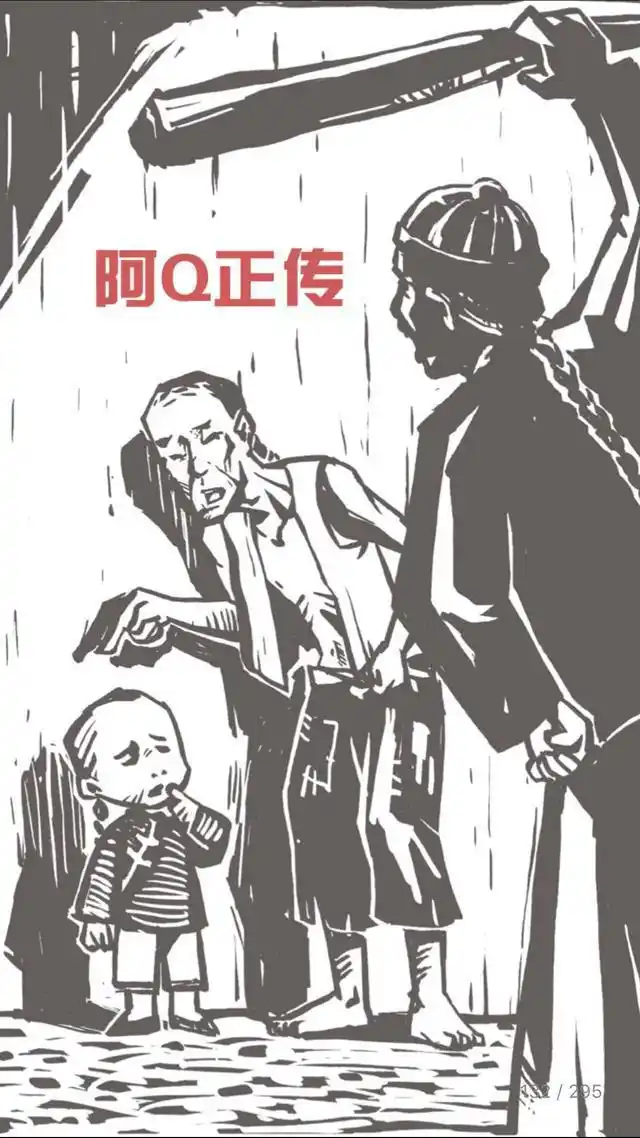

他们以取笑孔乙己为乐,“你脸上又添新伤疤了。”“孔乙己,你当真识字吗?”“你怎的连半个秀才也捞不到呢?”“在这些时候,我可以附和着笑,掌柜是决不责备的。”

读书人最要面子,孔乙己对这些“下等人”是不屑的,他觉着自己“出淤泥而不染”,可就是这样他所看不起的人,他们反而更加看不起自己,而自己似乎比这些“下等人”还要凄惨,还要忍受他们的侮辱,这是孔乙己万不能接受的。

于是,为了证明自己识字,有“满腹学问”,他满嘴“之乎者也”,甚至要来教“我”写字:“茴”的4种写法,这大概也是孔乙己唯一骄傲自豪的地方了。

“他总仍旧是偷。这一回,是自己发昏,竟偷到丁举人家里去了。他家的东西,偷得的么?”“后来怎么样?”“怎么样?先写服辩,后来是打,打了大半夜,再打折了腿。”“后来呢?”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢?”“怎样?……谁晓得?许是死了。”掌柜也不再问,仍然慢慢的算他的账。

在咸亨酒店这个小世界,每个人都是一个看客,他们从不关心孔乙己的死活,掌柜的以金钱划分顾客,顾客以世俗划分人群。

鲁迅先生在这里通过对话的细节描述,不仅反应了他对孔乙己的“哀其不幸”,更多的是“怒其不争”:一个没落的读书人,一个被上流社会所不容的旧时人,要学会审时度势,先活下来,再考虑如何好好活着,如何真正有尊严的活着,而不再只是自欺欺人。

而“短衣帮”则代表了无数麻木迂腐的世人,这也是鲁迅先生要“呐喊”的一部分:这些愚昧的看客,该醒醒了!如同《药》里给儿子吃“人血馒头”的华老栓,那些虚伪残酷的封建礼教,该结束了。

阿Q给人一种极其丑陋的形象:“最恼人的是在他头皮上,颇有几处不知于何时的癞疮疤。”而他却极其讨厌别人说“癞”这个字。

他欺软怕硬:如果对方木纳,他便骂人,如果对方力气小,他便打人。倘若对方人多势众他便怂了。

“阿Q,这不是儿子打老子,是人打畜生。自己说:人打畜生!”阿Q两只手都捏住了自己的辫根,歪着头,说道:“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

阿Q自创的“精神胜利法”,一来是为了迎合大众,二来则是为了洒脱自己,更深层的,他把自己看轻了。

他渴望得到别人的尊重,却自轻自贱,他想出人头地,却甘心做了奴隶。——“他觉着她是第一个能够自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”。状元不也是“第一个”吗?

他要么幻想自己“先前阔”,要么认定“未来阔”,却在现实中展现了一次又一次的丑态,不同于孔乙己,阿Q精神世界贫瘠,他目不识丁,不在乎“面子”,他是底层的虫豸,是民族的蛀虫。

未庄如图咸亨酒店一样,小小的地方,却是把冰冷的世界的弊端展现的淋漓尽致。

这个村落,看似一切平和,实则平和之下是一潭死水,污浊不堪,地域的封闭,内心的木讷,性格的残忍,人性的愚昧,在鲁迅笔下,构造了一个村民们走向灭亡的社会环境。

结局:迂腐者势必走向灭亡

“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙己低声说道,“跌断,跌,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。

孔乙己最后一次出现在咸亨酒店,是“坐”着来的,因为偷东西被打断了腿,生命的尽头,他还在维护自己读书人的自尊心。

面对“短衣帮”的嘲笑,他或害怕,或愤怒,或悲悯,却也无能为力。

废掉一个人最有效的方法,便是摧毁他的精神世界,毁掉他坚守的一切,打击他为之奋斗的生活,以嘲笑他为乐,踩踏他为常。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

“大约孔乙己的确死了。”鲁迅文字犀利,遣词造句各含深意,“大约”与“的确”本不是同一个意思,可最为本文结尾最后一句话,却也表达了鲁迅先生对孔乙己这位执着的读书人的遭遇的同情。

同时还有满腔的无奈和愤懑。

孔乙己对于咸亨酒店的顾客来说,他只是个多余的,是用来谈笑取乐的,他的死活与他人何干?

孔乙己的死却也是必然,他是封建文化的代表,也是“迂腐”的代表,这样的文化势必会遭到淘汰,这样的“迂腐者”也终究会走向灭亡。

他以为人生天地之间,大约本来有时要抓进抓出,有时要在纸上画圆圈的,惟有圈而不圆,却是他“行状”上的一个污点。但不多时也就释然了,他想:孙子才画得很圆的圆圈呢。于是他睡着了。

阿Q不识字,画圆圈都画不圆,被杀前夜,他也只是懊恼自己“惟有圈而不圆”,这也是他最后一次使用“精神胜利法”——“孙子才画得很圆的圆圈呢。”

阿Q是悲剧的边缘人,是被未庄抛弃的零余者,如同孔乙己一样,他只是这个这个封闭的小世界的笑话,他们的存在,是为了给别人提供笑资。

就算终究不明不白的死去,人们对他们的评价也不过是:

他们多半不满足,以为枪毙并无杀头这般好看,而且那是怎样的一个可笑的死囚呵,游了那么久的街,竟没有唱一句戏:他们白跟一趟了。

“他们多半不满足”“他们白跟一趟了”,鲁迅先生揭示旧社会的残酷无情,简单几个字便刻画的入木三分。

诚然,阿Q是病态的,是低贱的,但是在未庄那个地方,没有一个人是干净的,阿Q之所以成为了阿Q,村子里的所有人都脱不了关系。

每个人都曾用“阿Q精神胜利法”进行过自我安慰,每个人也曾经因为“枪毙不如杀头这般好看”而吐槽过。

阿Q的去世,同孔乙己一般,也是必然的,两个不被社会认可接纳的可怜人,活着也是一种痛苦,可是死亡又能改变什么呢?

一个孔乙己倒下了,阿Q倒下了,下一个倒下的会是谁?

《阿Q正传》里的对人性的批判是十分可怕的,他描绘出了千千万万个阿Q,无论时过境迁多少年,阿Q一直存在。或许我们消灭不阿Q这样的人,但是我们可以改变“未庄”这个世界。

结语

鲁迅先生借孔乙己的遭遇,诉说对这个社会的控诉:孔乙己既代表了中国广大下层知识分子不幸的命运,又揭示了传统封建文化“吃人”的本质,反应了封建社会的世态炎凉,人们麻木不仁的精神世界,对不幸者的残忍冷酷。

而借阿Q的短暂一生,描写了国民性弱点,来反映封建社会的民族劣根性。

鲁迅文章常读常新,每次都有不同的感受,感慨他的文字,感叹他的内心。如果说他的文字是一把利刃,那么刺进的就是他柔软的内心。

批判民族的劣根性不是鲁迅先生的唯一目的,他的一片赤子之心,是希望祖国越来越强大,希望所有的地方都能够走向文明开化,百姓不愚,底层不昧,早日走向繁荣富强。