郭光灿院士团队实现非可信节点量子密钥分发网络,2025年下一代量子网络或实现商用 | 科技导报

随着点对点量子通信技术不断成熟,其走向网络化发展就成了必然趋势。近日,中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子密钥分发网络化研究方面取得重要进展。该团队韩正甫及其合作者王双、银振强、陈巍等实现了抗环境干扰的非可信节点量子密钥分发网络,全面提高了量子密钥分发网络的安全性、可用性和可靠性,向实现下一代量子网络迈出了重要的一步。相关研究成果发表在《光学》(Optica)上。

何为非可信节点量子密钥分发网络

2003年,美国BBNTechnologies、波士顿大学和哈佛大学的科研团队在国防高级研究计划局的赞助下建立了世界上第一个量子通信网络。2007年,中科大郭光灿院士团队成功地实现四用户量子密码通信网络的测试运行,构建了国际上第一个全时全通的量子密钥分发网络,这也是当时国际上公开报道的唯一无中转、可同时、任意互通的量子密码通信网络,不仅使量子密码技术在实用化道路上迈出关键一步,也为量子因特网的发展奠定了基础。

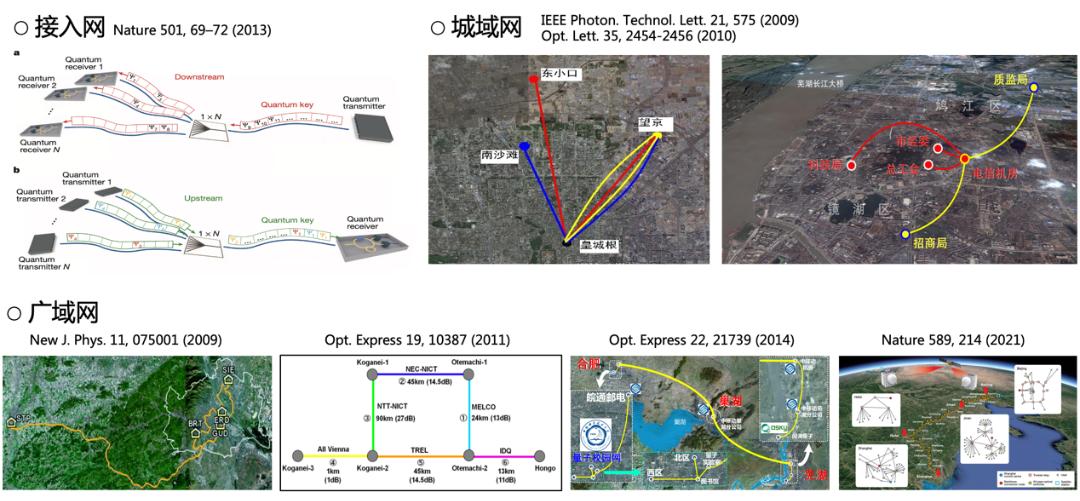

量子密钥分发网络

目前,研究人员已成功地在芜湖、北京等地实际搭建了城域量子网络;并进一步完成了“合-巢-芜量子网络”“京沪干线”等横跨多个城市的城际量子网络,在实践中证明了该技术优越的安全通信能力。但由于技术条件的限制,在这些网络中,密钥需借助中间节点接力传输。为了确保密钥的安全性,要对这些节点进行严格的安全防护,这类节点被称作可信节点,即网络中的所有节点都需要被可信方所掌控。

然而,安全防护需要额外付出高昂的人力物力成本,同时附加太多额外的软硬件还可能带来更多安全性漏洞。免除用户链路上必须可信的中间节点,降低对通信链路的安全性要求,从而构建下一代无需安全防护的非可信节点量子网络,显然至关重要。幸运的是,研究者们在量子通信的另一个重要领域——“实际安全性”中找到了答案。

为什么“非可信”也能很安全?

量子通信的安全性要求发送端和接收端进行理想的调制与探测,然而由于实际器件具有各种非理想特性,这个条件很难满足。窃听者可以利用实际器件的漏洞窃取信息而不被发现,其中以探测端漏洞最为严重。针对这一问题,2012年研究者们提出了测量设备无关量子通信协议(MDI-QKD)。该协议可以免疫所有针对探测端的攻击,甚至允许接收端被窃听者完全掌控,是安全性与实用性的有机结合。

测量设备无关协议诞生后,研究人员意识到可以利用其测量设备无关的特性,将测量端作为网络的非可信节点。

“2012年测量设备无关协议的提出为我们带来了灵感,该协议天然支持非可信节点,我们团队根据此前在量子密钥分发网络的科学研究和实践应用经验,总结了部署可行性、应用可靠性和网络可用性三大核心问题,设计了从单一系统到多用户网络的研究路线,确立了从问题单点突破到技术多点延伸的研究思路。”该篇论文的一作、韩正甫教授团队的博士范元冠杰表示。

此前,该团队已经实现了参考系测量设备双无关系统并设计出了环境鲁棒型系统,解决了相位扰动的问题,进一步实现了抗偏振扰动能力。2021年,研究人员开始探索测量设备无关系统的网络化路线,完成了抗环境干扰的非可信节点量子密钥分发网络这一研究成果,最终解决了测量设备无关网络的部署路线可行性、环境干扰可靠性和多用户场景可用性问题。

环境干扰可靠性

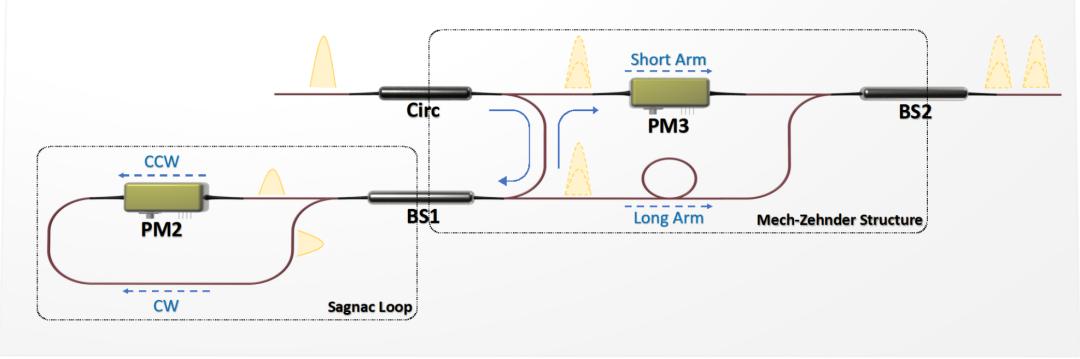

“萨格纳克-马赫-曾德尔”(Sagnac-Mach-Zehnder(SMZ))结构的量子编码器原理(来源:Optica 9,812-823 (2022))

现实的网络线路中总存在各种各样的干扰,例如温度变化、剧烈振动等。在这些干扰下,量子态的相位和偏振会变得杂乱无章,如不增加复杂昂贵的补偿和校准系统则无法建立有效的通信链路,这也是其难以实现大规模网络化的主要障碍。

如何使测量设备无关网络具备抗环境干扰能力呢?该研究团队设计了“萨格纳克-马赫-曾德尔”(Sagnac-Mach-Zehnder,SMZ)结构的量子编码器(如图所示),可免除相位补偿需求;同时,借助随机化擦除量子态的偏振信息,使其具备了抗偏振扰动能力。从而使网络的抗干扰能力得到全面提升,无需额外的校准和补偿就能在干扰环境中稳定运行,解决了其大规模部署的关键障碍。

多用户场景可用性

多用户是网络最显著的特点,然而原始协议却只能支持两个用户进行密钥分发,这显然无法满足网络通信需求。

为实现网络中多对用户同时生成密钥,该团队再次利用随机化后的偏振,将一个用户不同的偏振分量与不同的用户进行匹配,能够使之同步实现多对用户的Hong-Ou-Mandel干涉和联合测量,从而使单个用户可同时与多个用户进行通信。该方案实现了单一系统从一对一通信到一对多通信的突破,大大拓展了测量设备无关网络的多用户应用场景。

尽管回答了“如何低成本地部署”、“部署了如何稳定可靠地运行”、“运行时如何满足基本网络需求”,是技术从实验室走向市场应用的头三问,范元冠杰也表示“一套技术从实验室走向市场应用不止三步要走,值得优化的地方还有很多。”

“从密钥的分发速率来看,非可信节点网络距离可信节点网络还有一定差距,”范元冠杰说。他将现在的成果比作原理样机,“而从原理样机到最终的量产机,这里面有一套严格的流程需要走通,其中涉及到很多工程化问题需要解决。”

“非可信节点网络的建设绝不会只有一种协议、一种方案、一种形态。正如现在经典通讯可以借助无线网络、有线网络;插网线用的是电信号、插光纤用的是光信号;发送命令是一种协议、传输数据又是另一种协议……从物理层到应用层,整个通信网络是由各种技术方案构成的整体。目前量子通信网络的发展同样如此。”范元冠杰对研究未来满怀期待。

从“遥不可及”到“触手可及”

相较于可信节点而言,非可信节点量子密钥分发网络既能实现其全部功能,又可以免除通信链路上的需求,消除了此前要求链路安全这一最大短板,网络部署方面更具优势,能够彻底展现量子通信优越性。因此Science有文章认为,可信节点网络属于量子互联网的早期萌芽,而则非可信节点网络真正打开了量子互联网的大门。因此,非可信节点网络取代可信节点网络是必然趋势,它也被称为下一代量子密钥分发网络。

“非可信节点网络带来的最直接的变化是用户不再必须信任网络上的中继节点。”范元冠杰介绍道。它的到来使量子通信网络不再受线路环境的禁锢,真正做到惠及广大用户,而部署成本的降低无疑能减少用户的支出,同时非可信的中继节点不会掌握密钥信息,用户无需担心自己的私密信息被其他节点获取,这更符合保密通信的本质需求,也更容易为普通用户所接受。

“我们希望量子保密通信技术从遥不可及变为触手可及,从束之高阁到走进千家万户,最终成为用户的隐形守护者,为信息安全带来一场深刻但又悄无声息的变革。”韩正甫表示。

参照可信节点网络的发展历程:从1984年可信节点网络的基础协议BB84协议正式发表到二十年后基于BB84协议的示范性网络开始在全球各地部署,再到如今BB84系统的行业标准已经公布,可信节点网络从试验验证到标准化经历了约二十年的时间,这一长期的探索将为非可信节点网络的成熟提供方向。

而相比BB84协议的发展,无可信节点网络从测量设备无关协议的提出到该成果的实用化测量设备无关网络演示,已经节省了一半的时间。“因此我们有理由认为,到2025年左右,非可信节点网络设施将实现商业化,之后的三到五年中,非可信节点的示范性网络将陆续建立,到2030年相关标准有望提出,此后非可信节点网络的发展将走上快车道。”韩正甫表示。

虽然还存在一定的性能短板和成本要求,但随着新理论的提出和技术不断成熟及组网和规模化对成本的稀释,未来非可信节点网络的成本可进一步降低。韩正甫说:“量子密钥分发的杀手锏就是安全,在确保安全的前提下,让量子密钥分发技术变得能用、易用、好用,是我们不懈的追求。”