《南京照相馆》震撼全球!海外观众泪崩怒吼:日本必须道歉

电影院的灯一亮,不少观众还在原地愣着,眼眶红得像刚哭过。

有人悄悄抹眼泪,有人久久不愿离开,死死盯着银幕上那几张照片。

《南京照相馆》——这部电影,就像一颗炸弹,在海外炸开了。

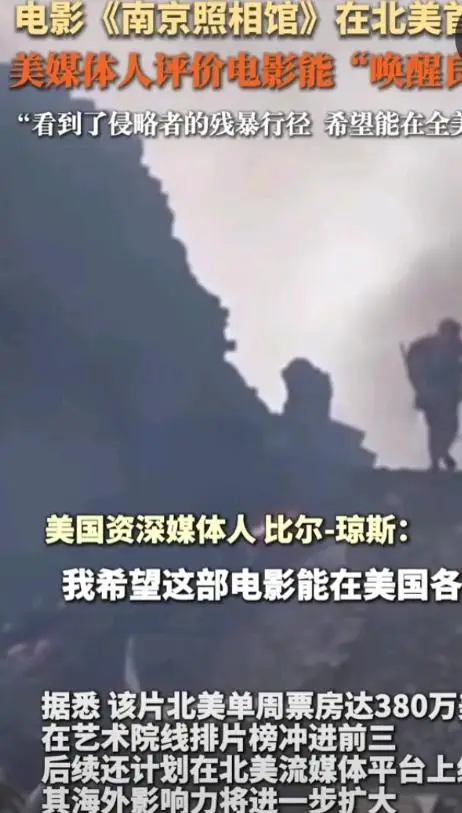

北美、加拿大的影院里,观众看完站起来鼓掌,喊着“日本该道歉”的声音,越过大洋,传回了国内。

不仅登上了北美周末票房冠军,连《综艺》《每日银幕》这种过去对这段历史避而不谈的外媒,都罕见地给出了“必看历史正义之作”的评价。

这场反转,来得比谁都意外。

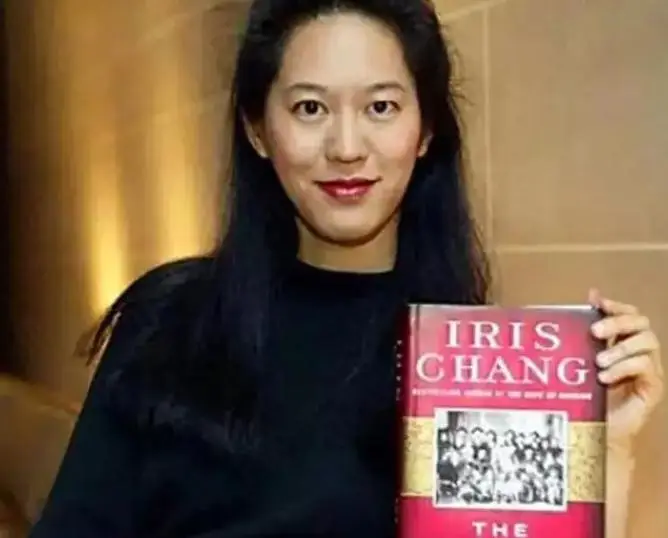

张纯如,当年用生命种下的种子,21年后,终于在另一片土地开出了花。

说实话,这部电影在国内的起步并不轻松。

上映第一天,排片不算多,谁都没想到它能在暑期档这种神仙打架的环境里,杀出一条血路。

故事不复杂,以1937年南京沦陷为背景,一个叫“吉祥照相馆”的地方,意外卷进了一场与生死、与真相有关的“罪证保卫战”。

两天时间,票房就冲到第一。

目前累计票房超过22亿,直接打破了暑期档历史题材的纪录。

电影院外,爱国情绪一波波涌上来。

但也正因为如此,有人急了。

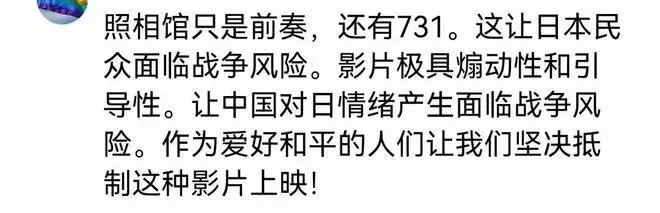

电影还没上映,就有日本方面开始发声,说是“停止历史歪曲”,还搞了个万人签名。

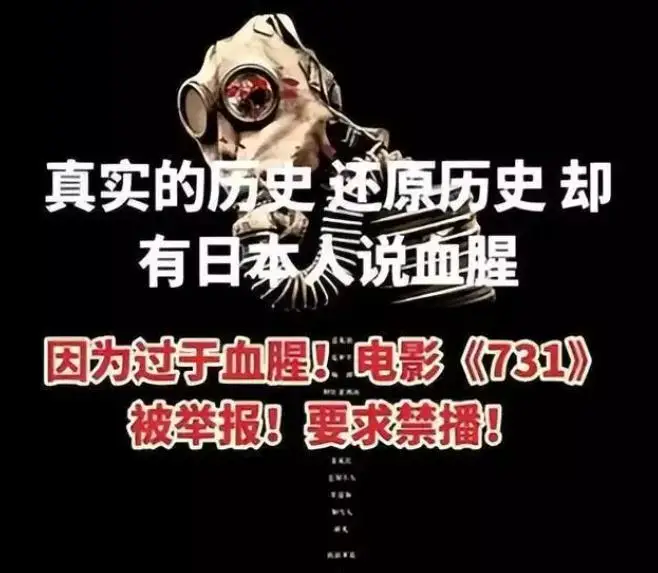

包括类似《731》这样的题材,他们一律不认账。

目的很简单——不想让这些画面、这些故事,出现在全世界面前。

然而最让人寒心的,是来自自己人的冷嘲热讽。

有人在社交媒体上说它是“仇恨教育”,甚至编出“会在孩子心里种下仇恨的种子”这种话。

明明一个字一个字都认识,拼在一起,却让中国人看不懂。

这些言论没掀起浪,票房反而越走越高。

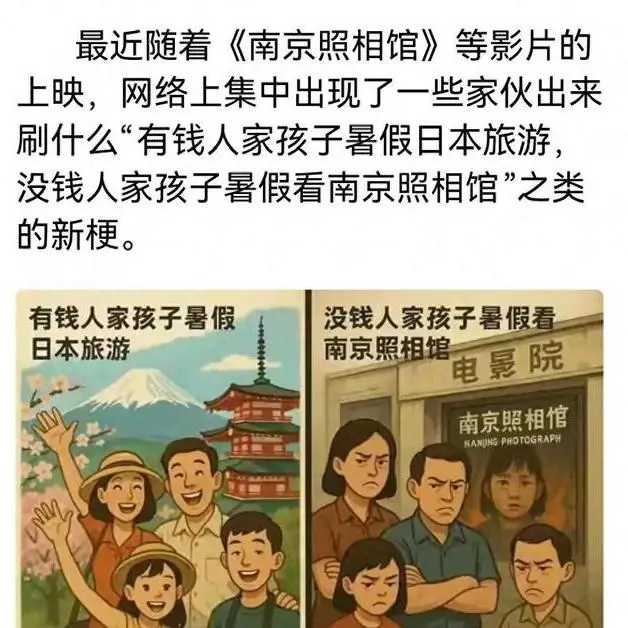

于是又换招——搞阶级对立。

什么“有钱人去日本旅游,底层才看反日电影”,结果反倒让更多人进了影院。

还有人酸说导演是在“消费民族伤痛”赚钱。

可想想吧,如果真是为了炒作,为什么有人会冒着压力、花十几年甚至一辈子去查、去拍、去说?

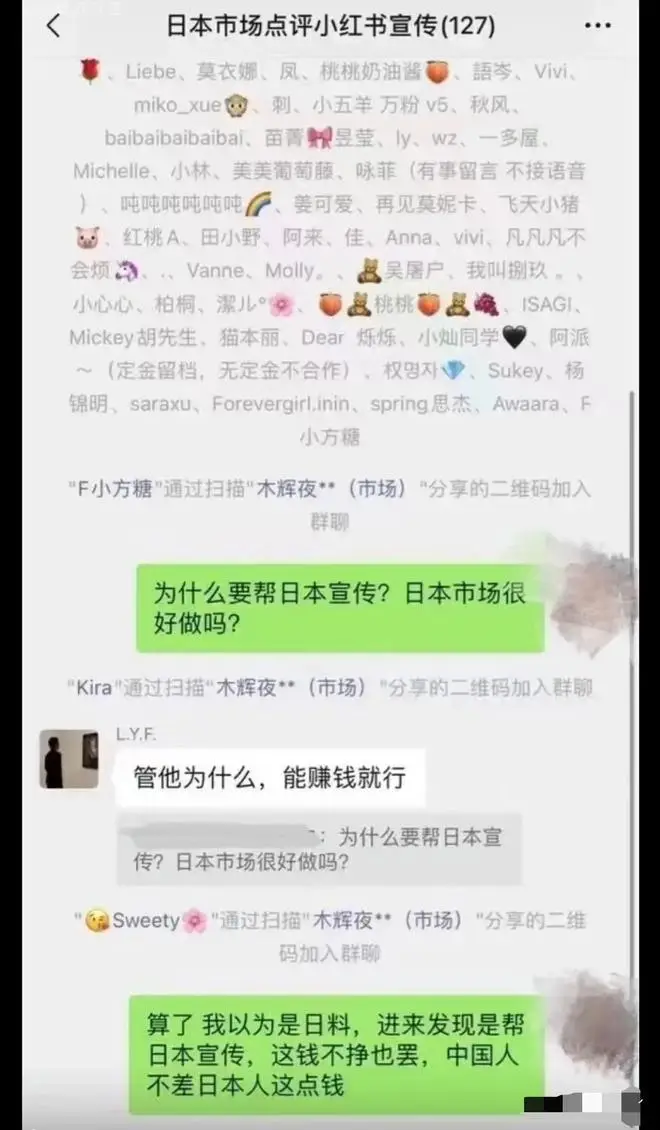

事实上,这场舆论背后,套路很明显。

攻击的内容、时间、口径几乎一模一样,看得出有人在背后推手。

可越是想遮掩的东西,就越该亮到阳光下去。

《南京照相馆》就是这样,一刀刀揭开南京大屠杀的血痂。

很多海外观众第一次这么直观地看到——原来日本军人在镜头前笑着拍“亲善照”,镜头外却在摔死婴儿。

这种撕裂的冲击,比任何一句讲解都更扎心。

在悉尼的放映现场,有观众哽咽着说,这是他们第一次真正感受到那场屠杀。

有人困惑——书里没有吗?

答案是,没有。

国际舆论曾长时间对这段历史闭口不谈,西方的教科书上几乎没有它的位置,甚至有人称它为“被遗忘的大屠杀”。

如今,这个被故意掩盖的故事,终于被搬上了全球大银幕。

这也是为什么,很多人看完会想起一个名字——张纯如。

这位美籍华裔作家,当年在海外偶然接触到南京大屠杀的史料,就像被一记闷雷击中。

她开始四处搜集证据,采访幸存者,用英文写下《南京大屠杀》一书,让西方世界第一次正视日本的战争罪行。

那本书一个月就冲进《纽约时报》畅销榜,还成了美国华裔青年楷模。

但这些荣誉的背后,是她一个人对着无数血腥细节的反复翻阅。

据传,她在最后几年遭遇了来自日本方面的威胁和精神折磨。

2004年,36岁的她离开了这个世界。

她曾说过一句话——“忘记过去的人,注定要重蹈覆辙。”

这句话,直到今天,《南京照相馆》在全球爆火,才被更多人听懂。

从张纯如到今天的电影人,这条历史接力棒已经传了88年。

无论时代怎么变,总有人愿意用自己的方式,让这段真相被更多人看见。

电影的意义,不只是票房有多高,而是它让不同时代、不同肤色的人坐在同一个黑暗的放映厅里,为同一段历史落泪。

这,才是真正的力量。